みなさまこんにちは!キャル株式会社のゆーな(@cal_public)です。

突然ですが、今回はIT業界の魅力について語ります!

IT業界の魅力をひとことで言えば、学びがそのまま市場価値と年収に変わる再現性ではないでしょうか?

コード・設計・SRE指標・データ活用といった成果は数値で可視化でき、転職・副業・リモート案件にもダイレクトに影響します。

さらに、DX・AI・クラウド・セキュリティが同時多発で進む2025年の今は、需要の強さ×将来性×スキルの資産化がそろった狙い目のタイミングでもあります。

このように、IT業界には今、多くの魅力が溢れており転職先の業界として人気が高いのが実情です。

本記事では、IT業界の魅力を具体化し、職種別の見どころから年収の上げ方、働き方設計、スキル成長の型、キャリア戦略まで一気に整理します。

IT業界に興味をお持ちの人、システムエンジニア(SE)やプログラマーを目指す人は、ぜひご一読ください。

IT業界の魅力をひとことで表すと?

結論:IT業界の魅力は、「スキルが資産化し、需要と将来性の追い風で逓増(ていぞう)するキャリア」です。自社開発、SaaS、受託、SIer、コンサルなど選べる土俵が広い上に、成果はコードや指標(可用性、SLA、MTTR、デプロイ頻度、ABテスト結果)で客観的に証明できます。

環境が変わっても持ち運べる価値として評価されるため、雇用・働き方のオプションが増え、キャリアの安全余裕(オプション価値)も高まります。

需要×将来性×スキル資産化―なぜエンジニアの市場価値は伸びるのか?

需要:

小売はEC、金融はフィンテック、製造はスマートファクトリー、公共はデジタルガバメントなど、あらゆる産業でソフトウェアが中核です。景気の波はあっても、エンジニアの需要やニーズは構造的に底堅いと言えるでしょう。

将来性:

SaaS/サブスク化で、リリース後も運用・改善・拡張が続くのが前提です。継続開発、SRE、データ駆動の改善サイクルが回り、長期で技術人材が必要になります。

スキル資産化:

言語・フレームワーク・クラウド・アーキテクチャ・セキュリティ・データ基盤・CI/CD といった汎用スキルは会社をまたいで通用します。OSS活動や技術ブログ、ポートフォリオは公開資産として評価され、転職・副業・独立に直結します。学習への投資が複利で効くイメージです。

【要点(エンジニア視点の魅力)】

- 定量化しやすい成果:稼働率、リードタイム、失敗率、回復時間、CVRなどで証明可能。

- スキルの横展開:ドメインが変わってもアーキ・クラウド・セキュリティの基礎は活きる。

- 働き方の選択肢:リモート、フレックス、プロジェクトベース、グローバル案件などを選べる。

DX・AI・クラウド・セキュリティの追い風(今が選ぶタイミング)

■DX(デジタルトランスフォーメーション)の本格化

紙のデジタル化ではなく、業務プロセスの再設計がメインフェーズ。要件定義、データ設計、アプリ/インフラのモダナイズ、運用改善まで継続型の案件が中心です。

■AI(生成AI/ML)の実装

検索・レコメンド・自動要約・コーディング支援・問い合わせ自動化など現場適用が平常運転に。AIを使う側のエンジニアにも直接の追い風で、少人数でも高い生産性を実現できます。

■クラウド標準化

AWS/Azure/GCP を前提に、IaC(Terraformなど)/Kubernetes/サーバレスが普及。クラウド原則を押さえるだけで、案件の選択肢が一気に広がります。

■セキュリティの重要性

ゼロトラスト、ID・鍵管理、脆弱性管理、ログ監視、セキュリティ自動化。「左シフト」の考え方が浸透し、どのロールでもセキュリティ素養が評価軸になりました。

2025年にIT業界を選ぶ理由(実務視点)

- 企業がクラウド移行の後半戦に入り、SRE・データ・セキュリティの横断スキルが中核に。

- 生成AIの普及により、少人数でも大きな成果が出せる→個人の生産性レバレッジが高い。

- “IT業界の魅力”の本質は、学びが年収・裁量・役割に直結して枯れにくい成長曲線を描ける点にある。

この後は、職種別のIT業界の魅力、年収が上がる仕組み、働き方の設計、スキル成長の型、そして転職で成果に変える手順まで、エンジニアが明日から使える粒度で解説していきます。

エンジニアが感じるIT業界の魅力【要点まとめ】

IT業界の魅力は「選べる土俵が広い」「スキルと年収が連動」「働き方を設計できる」の3点に集約できます。

ここではエンジニア視点で、転職やキャリア設計に効く具体論だけを短くまとめます。

選択肢の広さ(自社開発/SIer/SaaS/受託)とキャリアパス

IT業界の魅力の核は、キャリアの選択肢が幅広く相互に行き来できることです。

- 自社開発:ユーザー価値へ直結。ロードマップ作りやPdM/PMとの連携で事業インパクトを実感。

- SaaS:継続開発・ABテスト・データドリブン改善が日常。デプロイ頻度や可用性など運用指標で評価。

- 受託/SIer:多業界・多技術を横断できる土壤。大規模案件の要件定義・移行・SREの経験値が貯まる。

- コンサル/Techコンサル:上流のDX構想・クラウド戦略・セキュリティ方針に関与。技術×ビジネスで希少性が上がる。

【パス設計の例】

- アプリエンジニア→テックリード→アーキテクト/SRE

- バックエンド→データ基盤→データエンジニア/MLエンジニア

- フロント→UXエンジニア→PdM

目安:半年〜1年単位で狙うスキルを明確化(例:K8s運用、IaC、観測性、セキュリティ実装)。職種横断の橋を増やすほど市場価値が大きく上がります。

年収はスキル連動で上がる(評価指標とレンジの考え方)

IT業界の魅力は、成果を指標で語れる=年収レンジと結びつけやすいことにあります。

- 評価の物差し:可用性、SLA達成率、MTTR、リードタイム、デプロイ頻度、コスト最適化、CVR など。

- 報酬の上がり方:

1.個人の技術生産性(タスク消化速度・品質・レビュー貢献)

2.チームへの仕組み化貢献(CI/CD、監視、テスト自動化、ドキュメント)

3.事業へのインパクト(KPI改善、コスト削減、信頼性向上)

【年収を上げる3つの打ち手】

- 可視化:GitHub、技術ブログ、SRE指標、ダッシュボードで成果を可視化。

- 国際標準:クラウド資格(AWS/Azure/GCP)やセキュリティ資格で「分かりやすい証明」。

- 交渉材料:同職種・同地域・同規模の相場レンジを把握し、STAR法で面接に落とし込む。

- 例:「障害検知→一次切り分け→恒久対策でMTTRを90→45分に。SLA 99.9%維持」

ポイント:給与はスキル資産の配当。学び(元本)を増やし、成果(利回り)を公開するほど逓増します。

リモートワーク・フレックスなど柔軟な働き方

IT業界の魅力の3つ目は、働き方を自分自身で設計できる柔軟性です。

- リモート前提のチーム設計:同期(会議)×非同期(ドキュメント/Issue/PR)を使い分け、生産性を最大化。

- アジャイル/DevOps:短いサイクルで改善し、WIP制限や自動化でデスマーチを避ける。

- 学習時間の確保:就業時間内の勉強会、業務外のOSS貢献・技術ブログを評価する文化が根づく企業が増加。

【リモートで成果を出すミニチェック】

- ドキュメント:決定と根拠を一元化(Notion/Confluence)

- コラボ:PR駆動でレビューを高速化、Issueテンプレで粒度を整える

- 観測性:ダッシュボードでSLO/SLAを共有、アラート疲れを抑制

結論:IT業界の魅力は、選べる環境の多さ×成果連動の報酬×柔軟な働き方の三拍子です。

次章では、この土台を前提に職種別にどこが合うかを一緒に見ていきます。

職種別:自分に合うロールを見つける

IT業界の魅力は、ロールが細分化されていて相互に行き来できることです。エンジニアの市場価値は「得意領域×役割の深さ×横断スキル」で決まります。

ここでは、主要ロールのどこが面白いか?/何で評価されるか?/次にどこへ伸ばせるか?の順でざっくり整理します。

フロント/バックエンド/アプリ

■フロントエンド(Web/モバイル)

- 面白さ:ユーザー体験をピクセル単位で磨ける。パフォーマンス最適化やアクセシビリティ改善は、数字(CVR、LCP、CLS)に直結。

- 評価軸:Core Web Vitals、デザイン実装の再現性、状態管理、設計の再利用性、アクセシビリティ。

- 次の一手:SSG/SSR(Next.jsなど)、デザインシステム構築、BFFやAPI設計、モバイル(Flutter/React Native)への拡張。

■バックエンド

- 面白さ:ドメインモデリング、データ整合性、スケールが主戦場。負荷試験、ボトルネック解析、セキュリティ設計は職人芸。

- 評価軸:スループット、レイテンシ、障害率、エラー予防設計、DB/キャッシュ戦略、監視と運用性。

- 次の一手:マイクロサービス、イベント駆動、CQRS、APIガバナンス、SREとの共通言語化。

■アプリケーション(フロント+バックを横断)

- 面白さ:仕様から価値の仮説検証まで一気通貫。小規模チームでデプロイ頻度を上げ、事業KPIで手触り感のある成果を出しやすい。

- 評価軸:リードタイム、障害時のMTTR、ABテストの結果、コードの変更容易性。

- 次の一手:PdM・PM連携でのロードマップ策定、データ仮説の立て方、コスト最適化。

ひとことで言うと:ユーザー価値を最短距離で動かしたいならアプリ領域。IT業界の魅力の事業インパクト直結を体感できます。

SRE・インフラ・クラウド/セキュリティ

■SRE(Site Reliability Engineering)

- 面白さ:可用性・性能・コストの最適点を探るゲーム。SLO/エラーバジェットで意思決定する信頼性の経営指標に関われる。

- 評価軸:SLA/SLO達成、MTTR短縮、変更失敗率、アラート疲れの解消、IaC/自動化の成熟度。

- 次の一手:プラットフォームエンジニアリング、FinOps、セキュリティ自動化、カオスエンジニアリング。

■インフラ・クラウド

- 面白さ:AWS/Azure/GCPの設計原則を業務に落とし込む。ネットワーク/ストレージ/コンピュートのトレードオフ設計が醍醐味。

- 評価軸:高可用構成、コスト効率、IaC(Terraformなど)の再現性、運用自動化、監視の可観測性。

- 次の一手:Kubernetes、サーバレス、マルチクラウド、セキュリティ境界の再設計。

■セキュリティエンジニア

- 面白さ:攻守の視点でリスクを経営インパクトに翻訳する仕事。ゼロデイ対応からDevSecOpsまで守備範囲が広い。

- 評価軸:脆弱性管理のMTTR、検知精度、誤検知率、インシデント対応手順、教育・訓練の浸透度。

- 次の一手:Threat Modeling、Security as Code、ID基盤、ログ相関と自動化。

ひとことで言うと:信頼性と安全性を数値で守る土台のプロ。IT業界の魅力の「長期的な需要」を最も体感できる領域です。

データ(DE・DA・ML)/QA・PdM・PM

■データエンジニア(DE)・データアナリスト(DA)・MLエンジニア

- 面白さ:意思決定をデータで変える。パイプライン整備、モデリング、可視化→施策→効果検証のサイクルで事業が動く。

- 評価軸:データ鮮度・正確性、クエリ性能、パイプライン可用性、モデル精度と経済効果(CVR/単価/離反)。

- 次の一手:Feature Store、MLOps、実験プラットフォーム、因果推論。

■QA/テスト/品質保証

- 面白さ:品質を設計する仕事。テスト戦略・自動化・シフトレフトで手戻りを劇的に減らせる。

- 評価軸:欠陥検出率、E2E自動化率、回帰不具合の再発率、リリース安定度。

- 次の一手:テストデータ管理、契約テスト、品質ダッシュボード、非機能(性能・セキュリティ)の標準化。

■PdM(プロダクトマネージャー)/PM(プロジェクトマネージャー)

- 面白さ:技術×ビジネス×デザインをつなぐ通訳者。課題設定→解決策→優先度→実装→学習のループを回す。

- 評価軸:KGI/KPIの改善、スコープ管理、顧客価値の検証速度、チームの再現性。

- 次の一手:データリテラシー強化、収益モデル理解、発見と配送の二輪駆動(Discovery/Delivery)。

ひとことで言うと:データと意思決定を結ぶ・品質で失敗を減らす・価値を最短で届ける。この三角形が噛み合うほど、IT業界の魅力は指数関数的に増していきます。

【ロール選びの実務チェック】

- 自分が楽しい苦労はどれか?(UI最適化/スケーラビリティ/信頼性/安全性/意思決定)

- 直近6か月で伸ばしたい横断スキルは?(IaC/観測性/実験設計/セキュリティ)

- 次の転職で語れる指標は?(SLA/MTTR/コスト削減/CVR/自動化率)

ここまで読んで「やってみたい」が見えたら、次章の年収・待遇のリアルで、評価指標とレンジの考え方を押さえましょう。スキルと報酬を因果でつなぐのが、IT業界の魅力を最大化する近道です。

年収・待遇のリアル:スキルで上がる給与の仕組み

IT業界の魅力は、年収が“運”ではなく再現可能なスキルと成果で上がることです。

ここでは、評価の物差し・レンジの考え方・交渉手順をエンジニア視点で整理します。

グレードと職責で決まる仕組み

多くの企業はグレード(等級)×ロール(職責)で年収レンジを定義します。ポイントは「何をどのレベルの自律度で任せられるか?」です。

- Individual Contributor(IC)軸

- IC1–2:タスク駆動。レビューを受けながら実装。

- IC3–4:小〜中規模の設計・実装を自走する。レビュー提供側。運用指標(SLA/MTTR)を持つ。

- IC5+(テックリード/アーキ):複数チームやプロダクトを跨ぐ設計判断、技術方針の意思決定、採用・教育・品質ガバナンス。

- Management軸

- EM/PM:スコープ・人・予算の最適化。KPI改善責任。

- 年収が伸びる分岐点

- 自分のタスク→チームの再現性(仕組み化)へ影響範囲を広げた瞬間。CI/CD・監視・テスト自動化・SLO設計など、仕組みの価値はグレードに強く反映されます。

ひとことで言うと:IT業界の魅力の源泉はスキル×影響範囲。同じコーディングでも、仕組み化でチーム全体のスループットを上げる人は一段と高く評価されます。

成果を可視化するポートフォリオ・指標(KPI、SLA、可用性、MTTR)

評価は事実で語ると強いです。そのため、面接や評価会議で使える数字の見せ方をテンプレ化するのがおすすめです。

- 運用・信頼性(SRE/バックエンド)

- 「SLA 99.9%維持、MTTR 90→45分、変更失敗率 15%→5%、デプロイ/週 2→15回」

- ダッシュボード(Grafana/Datadog)やポストモーテムのURLを匿名化して要点だけ共有。

- アプリ/フロント

- 「LCP 4.0s→2.4s、CLS 0.25→0.06、CVR +0.8pt、バンドル▲35%」

- A/Bテストの設計と帰無仮説、効果検証の粒度を明示。

- データ/ML

- 「ETLレイテンシ 60→15分、特徴量鮮度+45分改善、モデルAUC 0.71→0.84、離反率▲2.1pt」

- セキュリティ

- 「脆弱性MTTR 14→3日、誤検知率▲40%、パイプライン自動スキャン導入(Security as Code)」

【STAR法(Situation/Task/Action/Result)ひな形】

- S:○○環境で△△がボトルネック

- T:××をn週で改善する目標

- A:観測性整備→ボトルネック特定→自動化/設計見直し

- R:指標が前→後でこう改善。副作用・再発防止・ドキュメント整備まで実施

【ポートフォリオの型】

- GitHub(代表リポ3つ+READMEで何を、なぜ、どう改善)

- 技術ブログ(失敗談→学び→再現手順)

- Slide/登壇(リリース後の運用改善に焦点)

- 成果ダッシュボードのスクリーンショット(機密は匿名化)

年収交渉の勘所(ジョブ型、レンジ提示、転職市場比較)

交渉は準備8割と言われるほどです。ジョブディスクリプション(JD)に沿って、自分の成果を相手の課題に効く言語に翻訳します。

1.レンジの把握

-

- 同職種・同地域・同規模で市場レンジを確認(公開情報・エージェント・同業者コミュニティ)。

- ジョブ型組織なら「職務範囲×影響範囲」に応じたレンジの根拠を持つ。

2.オファー比較の軸

-

- ベース年収/RSU・SO/賞与、リモート比率、学習予算、オンコール頻度、SLOの現実性。

- 総報酬(TC)で比較し、オンコール手当・残業見込みを年換算。

3.面接での提示方法

-

- 「このJDのSLO改善に対し、前職ではMTTR半減・変更失敗率▲10ptを達成。初期90日での計画は…」

- 数字→計画→リスクの見立てを1分で語れると強い。

4.カウンター時の言い回し(例)

-

- 「市場レンジと前職の影響範囲を踏まえ、ベース△△〜□□の間で再検討いただけますか。SLO改善のロードマップを初期から引き受けます。」

覚えておきたい前提:給与はコストではなく、期待される価値の先払いです。IT業界の魅力は、期待値と成果が指標で合意できる点にありますので、数字で語れる人は交渉でもブレません。

この章のまとめ(実務チェック)

□自分のグレードは「自律度×影響範囲」で説明できる

□成果はSLA/MTTR/CWV/ETL鮮度/脆弱性MTTRなど指標で前→後を提示できる

□市場レンジ・総報酬で比較し、初期90日計画を言語化できている

次章では、働き方の魅力とチーム設計(リモート×アジャイル×DevOps)に踏み込み、生産性と学習時間を両立させる具体策を解説します。

働き方の魅力:リモートワークと生産性の高いチーム

IT業界の魅力のひとつは、働き方を設計できる自由度です。単なる在宅可否ではなく、同期/非同期の設計、開発プロセスの成熟度、学習時間の確保がそろうと、個人もチームもアウトプットが安定して伸びます。

ここでは、エンジニアの実務に直結する運用ポイントだけを整理します。

リモート×同期/非同期コミュニケーション設計

結論:生産性は会議の数ではなく、決定の流れで決まります。リモートは「同期(リアルタイム)」と「非同期(ドキュメント/Issue/PR)」の意図的な切り分けが鍵。

- 非同期の柱(常に参照できる一次情報)

- 決定ログ:アーキ変更・SLO・運用方針はDecision Logに一元化(Notion/Confluence)。

- タスク可視化:Issueには目的→受け入れ基準(AC)→影響範囲まで。

- PR駆動:PRテンプレに背景・設計の代替案・テスト・ロールバックを標準化。

- 同期の最小化(短く、価値の高い時間に)

- デイリー:進捗報告ではなく、詰まりの共有→解除リクエストに集中。

- 設計レビュー:同期は論点整理済みのPRD/ADRを前提に60分以内。

- 障害対応:Incident Channelで役割・SLA・コミュニケーション頻度を定義。

- 摩擦を減らす運用ヒント

- タイムゾーン前提:〆切は日付+UTCで明記、ハンドオフを設計。

- 通知疲れ対策:チャンネル/メンションの優先度ルール、アラートのSLO紐付け。

- 黙っていても回る仕組み:新規メンバーがドキュメントだけで着地できる状態を目指す。

ひとことで言えば、IT業界の魅力の“リモート可”は、非同期で意思決定が進む設計があるから価値になる、ということです。

開発プロセス(アジャイル/スクラム/DevOps)の働きやすさ

アジャイルは速く作るためではなく、早く学んでリスクを潰すための仕組みです。スクラム+DevOpsがかみ合うと、WIP(仕掛かり)を減らし、変更の失敗率を下げ、回復を速める。結果として働きやすくなります。

- スクラムの要諦(現場運用版)

- スプリント目標は1文で可視化(誰でも理解できる言葉)。

- バックログ整形:粒度は1–3日で終わる単位、依存はボードで見える化。

- レビューはデモ+学びの場。メトリクスの前→後を共有(例:LCP改善、MTTR短縮)。

- DevOpsの実践(開発-運用の連続化)

- CI/CD:レビュー基準をテンプレ化、自動テストとセキュリティスキャンをパイプライン標準に。

- 観測性:ログ・メトリクス・トレースをサービス単位でダッシュボード化、SLOと紐付け。

- ポストモーテム:失敗の原因探しではなく、検知→回復→再発防止を標準手順化。

- 働きやすさが数字で示される指標

- デプロイ頻度↑/変更失敗率↓/MTTR↓/リードタイム↓

- これらが改善すると、会議や根回しが減る=自由時間が増える。IT業界の魅力の柔軟な働き方は、プロセスの成熟が土台です。

ワークライフインテグレーションと学習時間の確保

ITエンジニアの市場価値は、学び続ける仕組みを持てるかでほぼ決まります。ポイントは、業務と学習を分けないこと。

- オンザジョブに学習を埋め込む

- 技術決定はADR化:意思決定の背景が教材になる。

- 書いてから話す文化:設計や検証はドキュメント先行→レビュー→実装。

- 振り返り(Retro):個人の学びをチームの再現性に変換。

- 週次の学習アロケーション

- 固定枠(例:週2時間)を就業時間内に確保(資格学習・検証)。

- 小さなアウトプット:検証メモ→社内記事→Qiita/ブログ→LT登壇のスライド化。

- 資格の賢い使い方:AWS/Azure/GCPやセキュリティ基礎をロードマップの通過点に置く。

- 燃え尽き防止(ヘルシーな生産性)

- WIP制限とNo Meeting Dayで集中時間を担保。

- オンコール設計:明確なローテーション/手当/SLO。

- 心理的安全性:失敗共有を称賛、レビューは行為に向け個人に向けない。

まとめると、IT業界の魅力の働きやすさは偶然ではなく、非同期設計×プロセス成熟×学習時間の制度化の掛け算で生まれます。

次章では、この基盤の上でスキル成長を加速させる具体的な学び方とロードマップをご紹介します。

スキル成長が加速する仕掛け:学び方の型とロードマップ

学び方を運任せにしないことが、IT業界の魅力を最大化する近道です。

ここでは、成果に直結する学び方の型→職種別ロードマップ→資格の使い方を、実務に落ちる粒度で整理します。

技術の学び方(OSS、ドキュメント駆動、小さなアウトプットの連鎖)

結論:作って、書いて、公開する。この高速サイクルが最短距離です。

- OSSを読む→直す→投げる

- 読む:気になるライブラリのIssue/PR/設計指針から読み始める(コードより先に議論を読むと構造が掴める)。

- 直す:ドキュメント誤記、テストの補強、Lint修正の小さな貢献から着手。

- 投げる:PRは背景→再現→修正方針→副作用をテンプレ化。レビューで学びが跳ねます。

- ドキュメント駆動(Write First)

- 新機能や改善は1枚メモ(PRD/ADR)から。目的・代替案・リスク・計測指標を先に書く。

- 書いてから話す文化は非同期での意思決定を加速し、学びが資産化される。

- 小さなアウトプットの連鎖

- 検証メモ→社内記事→外部ブログ/Qiita→LT登壇→カンファレンス。

- 1つの学びを5回転させる発想で、記憶が定着し、市場での信頼も積み上がる。

目安:毎週1つの小さな改善を出す。月末に指標(MTTR、CWV、AB結果)で成果を振り返る→これが複利。

ロードマップ例:Webアプリ/クラウド/データ/セキュリティ

すべてに共通するのは、基礎→実装→運用→観測→自動化の順で広げること。IT業界の魅力は、この広がりがそのまま市場価値になる点です。

1.Webアプリ(フロント/バック)

- 0–3か月:言語基礎(TypeScript/Java/Kotlin/Go いずれか)/HTTP・REST・SQL

- 3–6か月:フレームワーク(Next.js/Spring Boot/FastAPIなど)/テスト(UT/IT)/認証(OAuth/OIDC)

- 6–12か月:観測性(ログ・メトリクス・トレース)/パフォーマンス(CWV、N+1、キャッシュ)

- 12か月–:アーキ設計(マイクロサービス/イベント駆動)/SRE連携(SLO、CI/CD、リリース戦略)

- 成果指標:リードタイム、変更失敗率、LCP/CLS、エラー率

2.クラウド/SRE/インフラ

- 0–3か月:Linux/ネットワーク/TCP/IP 基礎、IaC(Terraform)入門

- 3–6か月:AWS/Azure/GCPのWell-Architected/監視設計(アラート設計)

- 6–12か月:Kubernetes/デプロイ戦略(Blue-Green/Canary)/セキュリティ基礎(CIS Benchmark)

- 12か月–:SLO/エラーバジェット、カオスエンジニアリング、FinOps(コスト最適化)

- 成果指標:SLA/SLO、MTTR、デプロイ頻度、クラウドコスト/売上比

3.データ(DE/DA/ML)

- 0–3か月:SQL、データモデリング(正規化/スタースキーマ)、Python基礎

- 3–6か月:ETL/ELT(Airflow/dbtなど)、可視化(Looker/Power BI)

- 6–12か月:MLOps(実験管理、Feature Store、再現性)/因果・統計の基礎

- 12か月–:近似リアルタイム処理、コスト最適化、データ品質SLO

- 成果指標:ETLレイテンシ、データ鮮度、モデル精度、CVR/LTV/離反率

4.セキュリティ

- 0–3か月:脅威モデル、脆弱性の基礎、ID/アクセス管理

- 3–6か月:DevSecOps(SAST/DAST/依存スキャン)/インシデントレスポンス

- 6–12か月:Zero Trust設計、ログ相関、自動化(SOAR)

- 12か月–:Red/Blueの演習、Sec as Code、プライバシー/規制対応

- 成果指標:脆弱性MTTR、誤検知率、検知〜封じ込め時間、監査指摘ゼロ

💡実務ヒント:四半期ごとに「伸ばす横断スキル(IaC/観測性/自動化/セキュリティ)」を1つだけ決めると、ブレずに積み上がります。

認定資格の賢い使い方(AWS、Azure、GCP、セキュリティ資格など)

資格は目的ではなく翻訳機です。自分の実務を市場言語に翻訳するツールとして使います。

- 選び方

- 直近のロール×次の一手に合うものだけ(例:SRE志望なら「AWS SAA→DVA→SOA(旧)」より、SAA→SysOps→Securityの方が整合)。

- セキュリティ基礎はどのロールでも加点(例:Security Fundamentals/入門)。

- 学び方

- ハンズオン→模擬環境で故障注入→設計レビュー(ADR化)までやって初めて使える知識。

- 勉強ログはブログ/社内Wikiに残し、面接でURL提示できる形に。

- 見せ方

- 履歴書/職務経歴書には「資格名(年月)+実務リンク」で記載。

- 面接では「資格で学んだ××を使い、△△を改善(指標:前→後)」と因果で語る。

- 陥りがちなNG

- 資格コレクター化(業務で使わない上位資格に時間を溶かす)。

- 座学止まり(ハンズオン・運用設計・監視まで落とさず紙の知識で終わる)。

まとめ:資格は入口の信号、価値は実務での再現性。IT業界の魅力は「資格→運用→成果公開」で確実に回収できます。

この章のチェックリスト

□毎週小さなアウトプット(PR/記事/ダッシュボード改善)を積んでいる

□四半期ごとに横断スキルのテーマを1つだけ決めた

□ロードマップに沿って基礎→運用→観測→自動化へ広げた

□資格は実務への翻訳として使い、指標(前→後)で成果を語れる

次章では、未経験・第二新卒・キャリアチェンジの人が、IT業界の魅力を最短で体感するための最初の案件の選び方と成功体験の設計を解説します。

未経験・第二新卒・キャリアチェンジが感じるIT業界の魅力

IT業界の魅力は、学習量が結果に直結しやすいことです。未経験や第二新卒、他職種からのキャリアチェンジでも、基礎×アウトプット×再現性の三点を押さえれば、短期間で語れる成果を作れます。

ここでは、入口で迷いがちなポイントを、エンジニア実務の言葉で整理します。

「未経験OK」の真意:学習姿勢と基礎CSの重要性

求人の「未経験OK」は、なんでも歓迎ではなく、学習の再現性がある人を歓迎という意味です。見るポイントは次の3つです。

1.基礎CS(Computer Scienceライト)

a.まずはデータ構造とアルゴリズムの初歩(配列・連結リスト・ハッシュ・スタック/キュー・ソート)。

b.HTTP/RESTの基本、SQL(SELECT/WHERE/JOIN/GroupBy)を短期間で押さえる。

c.これだけで、バックエンド/フロント/SRE/データのどこに進んでも会話可能になります。

2.環境構築→小さく作る→公開のループ

a.雛形からでOK。CRUD一式(ユーザー登録→ログイン→一覧→詳細→更新)を1〜2週間で1作。

b.READMEに目的/設計/苦労点/今後の改善を箇条書きで残す(これが面接の台本になる)。

3.学習ログの可視化

a.GitHubのContribution、技術メモ(Qiita/Note/はてな)、Issue駆動の痕跡が説得力。

b.毎週1アウトプット(PR・記事・小機能)を継続。未経験でも伸び率がアピール材料になります。

面接の合言葉は「前→後」。

例:ページ表示2.8s→1.6s、SQLのN+1解消、Docker化で環境構築5分 など。

社内育成・OJT・メンター制度の活用

未経験がプロとして立ち上がる最短ルートは、学びの仕組みがある現場を選ぶことです。IT業界の魅力を最大化できる環境の見極め方は以下。

- OJTの型

- イシュー→タスク分解→レビュー→振り返りが週次で回る。

- Pull Requestに背景・代替案・テスト観点を求める文化は、成長が速いサイン。

- メンタリングの指標

- 1on1の頻度(週/隔週)、ペアプロ/モブプロの有無、オンボーディングドキュメントの整備度。

- バグ対応の初動手順(再現→原因仮説→切り分け→暫定→恒久)が明文化されているか。

- 評価の透明性

- スプリントレビューで成果指標(リードタイム、変更失敗率、A/B結果)が共有される。

- 頑張りではなく成果と再現性で評価される。

- 入社後90日の行動プラン(テンプレ)

- 0–30日:環境構築/既存コードリーディング/バグ修正3件

- 31–60日:小機能の設計〜実装〜テスト/PRテンプレ準拠でレビュー往復

- 61–90日:観測性(ログ・メトリクス)を整え、MTTR短縮 or CWV改善など数字の改善1件を発表

ポイント:自走は独走ではない。レビューを呼べる人が最速で伸びます。

最初のプロジェクトの選び方(成功体験の設計)

入口で難しすぎる最先端に飛びつくより、成果が見えやすい題材を選ぶと挫折しにくい。

- 題材の条件

- ユーザーのある課題に直結(Todoより在庫・予約・問い合わせなど業務っぽいもの)

- 測れるKPIが設定できる(表示速度、エラー率、解約率、CVR)

- 技術の基本動作が一通り入る(認証、DB、API、UI、ログ)

- 例:小さな予約管理アプリ(2週間)

- 要件:予約登録/変更/取消、在庫表示、メール通知

- 技術:フロント(Next.js)/API(FastAPI)/DB(PostgreSQL)/認証(OIDC)/Docker

- 成果指標:LCP、APIレイテンシ、エラー率、E2E自動化率

- 発表:READMEに設計・選定理由・ベンチ結果を追記、スクショと短い動画を添付

- 失敗しない拡張順

- CRUD完成→バリデーション→テスト→観測性→CI/CD→パフォーマンス

- どこで止まっても改善の余白を語れる(= 面接で強い)。

- 面接での語り方(STAR法ミニ)

- S:予約時の表示が遅く離脱が多い

- T:2週間でLCP 3.5s→2.0sに改善

- A:クエリ最適化、画像遅延読込、キャッシュ導入、E2E自動化

- R:LCP 3.5s→1.9s、エラー率▲40%、レビュー往復3回→1回に短縮

この章のチェックリスト

□基礎CS+HTTP+SQLの会話レベルは確保した

□毎週1アウトプット(PR・記事・小機能)の習慣を作った

□OJT/メンター/オンボードが整った現場かを面接で確認した

□最初のプロジェクトはKPIが測れる題材を選び、前→後で改善を語れる

まとめ:未経験・第二新卒・キャリアチェンジでも、基礎→小さな実装→公開→数字改善のループを回せば、IT業界の魅力であるスキルと年収の連動を早期に体感できます。

次章では、女性エンジニア視点の魅力と環境整備を取り上げます。

女性エンジニアから見たIT業界の魅力と環境整備

結論から言うと、IT業界の魅力は女性エンジニアとの相性が良いことです。理由は、スキルと成果が数値で評価されやすいこと、柔軟な働き方が制度と文化の両面で整備されやすいこと、そしてコミュニティやロールモデルが増えていること。

ここでは「キャリアの継続性」「ロールモデル活用」「安心して働ける制度」の3点を、実務に役立つ視点で整理します。

キャリアの継続性(柔軟な働き方・評価の透明性)

- 時間と場所の柔軟性

- リモートワーク/フレックスが職務設計とセットで導入されやすい。オンサイト必須の場面も、ハイブリッドや時短で調整可能な企業が増加。

- スプリント運用や非同期コミュニケーション(Decision Log、Issue/PR駆動)が整っていれば、一時的な稼働制約があってもパフォーマンスを維持しやすい。

- 評価の見える化

- SLA/SLO、MTTR、デプロイ頻度、CVR、テスト自動化率など、成果指標で評価されるため、属人的な声の大きさに左右されにくい。

- 目標管理(OKR/KPI)が普及し、役割と責任の明確化が進む。評価会議でも事実ベースで語れる。

- キャリアの断続を前提にした設計

- 休職・復職時にオンボーディング手順があれば、短期間でキャッチアップ可能。ADR/設計資料、運用Runbookが資産化されている環境は強い。

- フルタイム復帰までの段階的アサイン(サブタスク→小機能→リード)ができるチームは、離脱率が低い。

💡実務ヒント:面接では「非同期運用の仕組み(ドキュメント、レビュー基準、SLO運用)」と「復職時のオンボード」を具体的に質問すると、IT業界の魅力を活かしやすい環境かを判定できます。

ロールモデルとコミュニティ活用

- 社内ロールモデル

- キャリア段位(IC/EM/PdM など)ごとに多様なロールモデルがいる会社は、評価の透明性と再現性が高い傾向。

- 1on1やメンタリングの公式枠があるか、プロモーション基準が公開されているかを確認。

- 社外コミュニティ

- Women in Tech/各種技術コミュニティ(フロント、SRE、データ、セキュリティなど)で知見とネットワークを確保。

- 登壇・ブログは市場での可視性を高め、転職・副業・社内評価のいずれにも効く複利の行動。

- ピア・メンターの力

- 同期・近い世代のピアメンタリングは、心理的安全性の土台。キャリア停滞期に外部の視点を取り入れられる。

💡実務ヒント:四半期に1回の登壇 or 記事を自分目標に。テーマは現場の改善×再現手順が鉄板(例:オンコール設計、テスト自動化、観測性の導入ステップ)。

ハラスメント・ケア制度・安心して働くためのチェック

- 制度の基本セット(面接で確認)

- 相談窓口の独立性:人事ラインと別経路があるか。

- オンコール規程:ローテーション、手当、エスカレーションのルールが明文化されているか。

- 時短/在宅/休職・復職の手順:申請〜決定のリードタイム、段階的復帰の運用実績。

- チーム運用のヘルシーさ

- ポストモーテムが非難ゼロで運用されているか(人ではなく仕組みに矢印が向く)。

- WIP制限/No Meeting Dayなど、集中時間と負荷管理の仕組みがあるか。

- コードレビューは行為に向けておこなわれ、人格否定や暗黙の役割押し付けが起きていないか。

- メンタル・ヘルスの取り扱い

- EAP(従業員支援)や産業医・社外カウンセリングの利用ハードル。

- 有給取得率・残業分布を公開している会社は健全度が高い傾向。

チェックリスト(応募前〜面接)

□非同期の意思決定(ADR、Decision Log、チケット運用)がある

□SLO/SLAとオンコール設計が明文化されている

□休職・復職・時短の運用実績がある

□相談窓口の独立性が担保されている

□レビュー基準とポストモーテムが非難ゼロで運用されている

まとめ:女性エンジニアにとってのIT業界の魅力は、成果で評価される透明性と柔軟な働き方、そして学びを支えるコミュニティにあります。制度と運用が両輪で回っている会社を選べば、キャリアの継続性と成長実感が両立します。

次章では、この魅力と表裏一体の「しんどさ」にどう向き合うかを、再発防止と仕組み化の観点で整理します。

IT業界の「しんどさ」と向き合う:魅力とセットの現実

IT業界の魅力は大きい一方で、しんどさも現実として存在します。鍵は、個人の努力論に落とさず、仕組みで解決すること。

ここでは「技術の陳腐化」「デスマーチ」「メンタル負荷」の3点を、再発防止の設計図として整理します。

技術の陳腐化スピードと学習コスト

現実:フレームワークやクラウドの更新は速く、追従し続けるのは負荷です。

解決の軸は、不変と可変を分けること。

- 不変を押さえる(長期耐用のコア)

- 計算量の感覚(データ構造・アルゴリズム)、ネットワーク/OS/DB基礎

- HTTP/認証/権限/トランザクション/可観測性など設計原則

- → ここは腰を据えて投資(読書・設計演習・レビューで定着)

- 可変は評価→導入→代替を速く回す

- 新技術はADR(Architectural Decision Record)で採用理由・撤退基準までセットで記録

- サンドボックス環境で短期検証→小規模導入→指標で是非判定(LCP/MTTR/コスト/SLO)

- 廃止の練習も定期的に(代替計画・移行Runbook・リスク棚卸し)

【個人の運用】

- 四半期テーマを1つ(例:IaC/観測性/セキュリティ)に絞る

- 毎週1アウトプット(PR/記事/計測改善)で複利化

- 学びの公開資産化(ブログ・スライド・GitHub)→市場価値に直結

結論:全部追うのはムリです。不変を厚く、可変は撤退前提で速く回す。これが陳腐化のしんどさを最小化する現実解です。

デスマーチの再発防止(見積もり・WIP制限・自動化)

現実:納期先行・仕様凍結不足・人員見積もりの甘さで負債が増え、デスマーチ化します。

再発防止は、フローの制御と計測がすべて。

- 見積もり:範囲と不確実性を分けて提示

- スコープ定義(必須/望ましい/将来)+前提条件+リスク一覧

- 工数は確度帯で提示(P50/P90)し、バッファの使い道を明文化

- 計測:実績vs見積もりの偏差をスプリントごとにレビュー→見積もりモデルを更新

- WIP(仕掛かり)制限:並行は正義ではない

- 看板にWIP上限を設定し、待ち行列の可視化で詰まりを先に解く

- レビュー待ちの滞留をKPI化(平均待ち時間、PR滞留件数)

- 自動化:人手の作業を減らし、品質ばらつきを抑える

- CI/CDでテスト・静的解析・セキュリティスキャンをパイプライン標準に

- テンプレ化:PR/Issue/ポストモーテムの書式を固定→議論の質を均一化

- 観測性:SLO/SLA、アラート基準、MTTRをダッシュボード共有

運用ルーチン(テンプレ)

1.スプリント開始:スコープ1文化+リスク棚卸し

2.期間中:WIPアラートが出たら新規着手を止め、詰まり解除を最優先

3.終了時:ポストモーテムで検知→回復→再発防止を更新(人ではなく仕組みに原因を置く)

結論:デスマーチは気合いでなくWIPとSLOの設計で防ぐ。IT業界の魅力の働きやすさはプロセス設計の副産物です。

メンタルマネジメントとヘルシーなチームカルチャー

現実:オンコール、障害、スピード要求はメンタルを削ります。

設計で守れるポイントは以下。

- オンコールの健全化

- 明確なローテーション、手当、エスカレーション表、応答SLO

- After-Hours保護(アラート閾値の適正化、誤検知率の削減)

- 寝られるオンコールを目標に、本番前テスト/ゲームデイで耐性を上げる

- 心理的安全性

- 非難ゼロのポストモーテム、レビューは行為に向ける(人格否定禁止)

- No Meeting Day/集中ブロックで深い仕事時間を担保

- 1on1で負荷・キャリア・学習の三点を定期確認

- 個人のセルフケア

- ワークログ(稼働・学習・睡眠)で過負荷を検知

- 境界線:通知の時間帯・休暇の取り方・断る練習

- 支援の可視化:EAP/産業医/カウンセリングの導線を掲示

- チーム健全度の早見指標

- デプロイ頻度↑/変更失敗率↓/MTTR↓が半年継続

- アラート疲れの減少(誤検知率↓、深夜アラート件数↓)

- 有給取得率↑・残業分布の偏り↓、離職率の低下

結論:メンタルは個人の根性論にしない。オンコール設計・非難ゼロ文化・集中時間の制度化で守る。これがIT業界の魅力を長期にわたって享受する条件です。

この章のまとめ(再発防止チェック)

□不変×可変の切り分けで学習投資を最適化した

□WIP制限・SLO・自動化でデスマーチ予防線を張った

□オンコール設計・心理的安全性・集中時間を制度化した

次章では、事例・ユースケースから「数字で伝わる魅力」をさらに具体化し、成果の見せ方まで落とし込みをしていきます。

具体例で理解するIT業界の魅力:事例・ユースケース

抽象論だけだと伝わりにくいので、IT業界の魅力を数字で見える3つの物語に落とします。いずれも実務で起きがちなシナリオです。着目してほしいのは、施策→指標の前後差→学びの資産化という流れ。成果の出し方が共通化されている点が、エンジニアにとっての大きな魅力です。

SaaSの機能改善でCVRを上げたSRE/アプリ連携の話

状況(S):SaaSの無料トライアル→有料転換(CVR)が伸び悩み。ピーク時のLCPが3.8sと遅く、離脱が目立つ。

課題(T):四半期内にCVRを+1.0pt、CWVをLCP 2.5s以下へ。

対応(A):

- フロント:画像の遅延読込、コード分割、バンドル▲32%、CLS抑制

- バックエンド:N+1解消、キャッシュ戦略(Edge + アプリ内)

- SRE:SLO(LCP/P50 2.5s、P95 3.0s)を設定し、アラート疲れを避ける閾値設計。デプロイ戦略はCanary→問題なければ自動拡張

結果(R):

- LCP 3.8s→2.2s、CLS 0.22→0.06、デプロイ/週 3→14回

- CVR +1.3pt(A/B検証で有意差)

- ポストモーテムで失敗原因の再発防止とADRを整理し、設計判断を資産化

ポイント:フロント・バック・SREが共通KPI(LCP/CVR/SLO)で会話できること自体が、IT業界の魅力。改善が仕組みになり、チームが強くなる。

データ活用で意思決定を高速化した分析基盤の話

状況(S):マーケの意思決定が属人的。ダッシュボードは手作業更新で鮮度24〜48時間遅延。

課題(T):日次→ほぼリアルタイム(遅延15分以内)へ。広告費のムダ10%削減。

対応(A):

- DE:ELT(dbt)でモデルを標準化。テストとドキュメント自動生成

- パイプライン:Airflowで15分間隔の実行、失敗時は自動リトライ+Slack通知

- DA:LookerでKPIダッシュボードを役割別に最適化(経営・マーケ・CS)

- MLOps:簡易LTV予測を導入、広告配分に反映

結果(R):

- 鮮度 24–48h→12–15分、ETLレイテンシ 60→18分

- 広告費▲11%でCV数+6%(四半期合計)

- 利用率(月間MAU)2.1→6.7倍、意思決定スピードが週次→日次へ

ポイント:データ鮮度・可視性・再現性が整うと、事業が勘→計測に移行。エンジニアの成果が経済効果までつながるところがIT業界の魅力です。

セキュリティ自動化でインシデントを減らした話

状況(S):依存脆弱性の検知が人手。月次まとめ→対応遅延が常態化。

課題(T):脆弱性MTTRを14→3日以内、誤検知率▲30%。

対応(A):

- Security as Code:CIにSCA/SAST/DASTを組み込み、高深刻度のみBlocking

- チケット自動化:検知→自動Issue起票→担当アサイン→SLA内クローズ

- 運用:週次バックログ精査、月次ポストモーテムで例外基準を更新

結果(R):

- 脆弱性MTTR 14→2.8日(中央値)

- 誤検知率▲42%、アラート疲れ大幅減

- 本番インシデント四半期で0件を達成(軽微は除く)

ポイント:セキュリティは“止める”のではなく“流す設計にする”と回ります。DevSecOpsで開発速度と安全性の両立が可能で、これもIT業界の魅力の一部です。

この章のまとめ(再現のための型)

- 共通KPIを決める(例:LCP/CVR、SLO/MTTR、鮮度/レイテンシ)

- 小さく実験→A/B→Canaryで前→後を数字で可視化

- ADR/ポストモーテム/ダッシュボードで学びを資産化して再利用

次章では、こうした成果を5年後の市場価値に変えるためのキャリア戦略(スキルポートフォリオ、測り方、ネットワーク)を解説します。

キャリア戦略:5年後に効く「魅力の生かし方」

IT業界の魅力を今の満足で終わらせず、5年後の市場価値に変えるための設計図です。

ポイントは

1.スキルポートフォリオの構造化

2.市場価値の定点観測

3.ネットワークと発信の複利運用

この3本柱で、年収・裁量・案件選択の自由度を計画的に引き上げます。

スキルポートフォリオ設計(T型→π型→コーム型)

結論:深さ×横断のバランスを意図的に変化させる。初期はT型(1本の深い専門+周辺の基礎)、中期でπ型(2本の強み:例=バックエンド×SRE)、成熟期はコーム型(3〜4本の実務強み)へ。

- T型(0〜2年)

- 1本の深掘り:言語/フレームワーク/クラウドのいずれかで任される領域を作る。

- 周辺の横断:HTTP、DB、テスト、観測性、セキュリティ基礎を無理なく接続。

- 指標:個人のリードタイム短縮、変更失敗率低減。

- π型(2〜5年)

- 橋をかける二刀流:例)バックエンド×SRE、フロント×データ、SRE×セキュリティ。

- 仕組み化でチームのスループットを底上げ(CI/CD、SLO運用、自動化)。

- 指標:MTTR半減、デプロイ頻度↑、SLA安定。

- コーム型(5年〜)

- 事業貢献が面で語れる構成へ:設計・運用・データ・セキュリティを状況に応じて投入できる。

- 役割:テックリード/アーキ/プラットフォームエンジニア/PdMの対話相手。

- 指標:事業KPI改善(CVR/LTV/コスト)と技術KPIの両立。

💡実務ヒント:四半期ごとに横断スキル1本(IaC、観測性、A/B、DevSecOpsなど)を選んで伸ばすと、T→π→コームへの移行が自然に進みます。IT業界の魅力の“学びが複利で効く”を設計で再現しましょう。

市場価値の測り方(求人動向・年収レンジ・スキル需要)

見える化できない成長は、交渉で武器になりません。月次ミニ棚卸しと四半期レビューをルーチン化します。

- 月次(30分)

- 成果ログ:前→後(LCP、MTTR、SLA、ETL鮮度、脆弱性MTTRなど)を一行で。

- 公開資産:PRリンク、ブログURL、登壇スライドを追記。

- 求人スナップショット:関心ロール3種の必須スキル/歓迎スキルを控える。

- 四半期(1時間)

- レンジ確認:同職種・同規模の年収レンジをチェック(総報酬で把握)。

- ギャップ分析:求人の必須要件と自分自身の不足を照らし、次Qの横断スキルを決める。

- 成果の翻訳:自社KPI→市場言語(SRE指標、CWV、MLOps、Zero Trustなど)に言い換え。

- 面接・評価の持ち込み資料

- 1枚サマリ(A4)にSTARで3事例:SLA維持、MTTR短縮、CVR改善など。

- 90日計画テンプレ:入社後のSLO設定→計測→改善のロードマップを準備。

覚えておきたい原則:市場価値=「再現可能な成果」×「需要のある文脈」。成果は指標で、文脈は求人要件で言語化します。これがIT業界の魅力を報酬に変える道筋です。

社内外ネットワーク・情報発信・登壇の効果

ネットワーク=次の挑戦への最短距離。過度な人脈づくりではなく、価値の交換を設計しましょう。

- 社内(評価と影響力の増幅)

- Decision Log/ADR/Runbookを整える=新メンバーの立ち上がり短縮に貢献。

- 横断的なギルド(SRE/セキュリティ/データ)で標準化を推進。

- 成果のデモ会を習慣化(指標の前→後、再現手順を共有)。

- 社外(機会の創出)

- ブログ:月1本、課題→仮説→実装→指標→教訓。

- LT登壇:四半期1回、運用の改善が鉄板(オンコール設計、観測性、テスト自動化)。

- OSS:小さなPRでも何を・なぜ・どう直したかを丁寧に。レビューが学びになります。

- レピュテーションの作り方

- ニッチ×継続が近道(例:K8s運用のベストプラクティス、ETLの品質SLO、DevSecOpsのパイプライン設計)。

- 検索で拾われる言葉を意識(記事タイトルに指標や具体技術を入れる)。

- プロフィール統一:GitHub/X/LinkedIn/Speaker Deckを同一のタグラインで束ねる。

- 1年の行動計画(雛形)

- Q1:横断スキル1(例:IaC)/ブログ2本/LT1回

- Q2:横断スキル2(観測性)/ダッシュボード刷新/成功事例を登壇化

- Q3:横断スキル3(DevSecOps)/パイプライン整備/社内ギルドで標準化

- Q4:総括記事(年次)/採用面接官トレーニング/コミュニティへの継続貢献

まとめ:ネットワークと発信は複利の装置。IT業界の魅力である成果の再現性を社内外に共有するほど、次の機会と交渉力が集まります。

次章では、これらを転職活動の実務に落とし込み、企業選びと面接対策の具体的な手順を整理します。

転職活動を成功させる実務:企業選びと面接対策

「IT業界の魅力を読んで理解した」で終わらせず、内定と良いオファーに変えるための実務です。

ここでは

1.企業タイプの見極め方

2.面接での伝え方(STAR法×共通KPI)

3.GitHub・技術ブログ・職務経歴書の見せ方

を、すぐ使えるテンプレ付きで整理します。

企業タイプ別の見極め(自社開発/SIer/コンサル/受託/SaaS)

結論:プロダクトの価値創出の起点と運用の成熟度で選ぶ。募集要項はSLO・デプロイ頻度・オンコール設計の記述が鍵です。

- 自社開発

- 魅力:ロードマップに長期で関与/A/Bとデータ改善が日常。

- 見る点:デプロイ頻度/CWV/データドリブン運用があるか。

- 向く人:事業KPI×技術KPIで語りたい人。

- SaaS

- 魅力:継続開発・SREが中核/SLIを共有。

- 見る点:SLO・エラーバジェットが運用されているか。

- 向く人:可用性・コスト・速度の最適化が好き。

- 受託

- 魅力:多業界横断で設計・移行・標準化の経験が積める。

- 見る点:再利用可能なテンプレ/標準化の有無。

- 向く人:要件定義→移行→運用設計の一通りを回したい。

- SIer

- 魅力:大規模案件/上流〜運用までの工程設計。

- 見る点:クラウド移行の後半戦に関われるか、DevOps導入の裁量。

- 向く人:大規模・複雑性にやりがいを感じるタイプ。

- コンサル/Techコンサル

- 魅力:DX構想・クラウド戦略・セキュリティ方針で経営インパクトに直結。

- 見る点:実装チームとの橋渡し(手触りのある成果)まで責任を持てるか。

- 向く人:技術×ビジネスの通訳を担いたい。

- 面接の逆質問(判定テンプレ)

- 「SLOとオンコール設計はどう運用していますか?」

- 「デプロイ頻度と変更失敗率の直近トレンドは?」

- 「ポストモーテムは非難ゼロでおこなわれていますか?公開範囲は?」

→ 数字と運用が返ってくる会社は、IT業界の魅力の土台(再現性)が強い。

面接で伝えるべき「魅力×実績」の整理(STAR法・定量化)

結論:相手のJD(課題)に、自分の成果(指標)を地続きでぶつける。1事例60秒で語れるようにSTARを型化します。

【60秒STARテンプレ】

- S(状況):○○環境で△△がボトルネック

- T(課題):n週でKPIを前→後へ

- A(行動):観測性→ボトルネック特定→設計/自動化→段階リリース

- R(結果):LCP 3.8s→2.2s/MTTR 90→45分/変更失敗率 15%→5%(副作用・再発防止まで)

【ロール別語るKPI早見表】

- フロント:LCP/CLS/INP、CVR、バンドルサイズ

- バックエンド:レイテンシ/スループット、エラー率、キャッシュヒット

- SRE:SLO/SLI、MTTR、デプロイ頻度、アラート疲れ

- データ/ML:鮮度・レイテンシ、AUC/Accuracy、CVR/LTV

- セキュリティ:脆弱性MTTR、誤検知率、監査指摘件数

■魅力の言語化(エンジニア視点の動機例)

「御社はSLOを意思決定の中心に置き、小さな実験→指標改善→ポストモーテムのループが速い。IT業界の魅力である成果の再現性が担保されている点に魅力を感じています。私からはMTTR半減と変更失敗率▲10ptの再現パターンを持ち込みます。」

【NGを避ける】

- 抽象語だけ(「頑張った」「改善した」)→数字・手順・再現性へ。

- 「自分語り」だけ→JD上の課題との接続がない話はカット。

- 長い説明→60秒×3事例が黄金比。

GitHub/技術ブログ/職務経歴書の見せ方

【GitHub(何を・なぜ・どう改善の可視化)】

- トップ3リポを固定:READMEに背景→設計→テスト→指標を短く。

- PRの質:テンプレ(背景/再現/修正/副作用/ロールバック)を使い、レビュー往復を資産化。

- 非公開の代替:匿名化したダッシュボード画像やADRの抜粋を添付(機密配慮)。

【技術ブログ(課題→仮説→実装→指標→教訓)】

- 月1本でOK。運用改善系は評価が高い(オンコール、観測性、DevSecOps、パフォーマンス)。

- タイトルに指標を入れる:例「MTTRを90→45分にした観測性3点セット」。

【職務経歴書(1枚サマリ+詳細)】

- 1枚サマリ:ロール/強み/主要KPIの前→後/使用技術/受賞・登壇。

- 詳細:STARで3〜5事例、ダッシュボードやPRリンクで裏付け。

- JD対応表(任意):必須要件→自分の該当実績を表で1枚。

【提出チェックリスト】

□リンク切れなし(GitHub/ブログ/Slide)

□実績は数値(前→後)で明記

□職務経歴書はPDF、ファイル名は Cal_氏名_職務経歴書_YYYYMMDD.pdf

□面接用1枚サマリを用意(印刷 or 画面共有用)

この章のまとめ

- 企業選びはSLO・デプロイ頻度・オンコール設計で見ると外しにくい。

- 面接は60秒STAR×3事例でIT業界の魅力=成果の再現性を体現。

- GitHub・ブログ・職務経歴書は数字と手順でつなぎ、JDに対する解を持ち込む。

次章では、よくある質問(FAQ)に数字と言葉で回答し、入社後のギャップを減らすための視点を補強します。

よくある質問(FAQ):IT業界の魅力に関する疑問を解消

IT業界の魅力を最大限に感じるために、求職者(エンジニア)からよく聞かれる質問を数字と実務で解きます。結論→理由→行動(チェックリスト)で短く明確に解説します。

「年齢が高いと不利?」への答え方

結論:年齢単体では決まりません。再現可能な成果×影響範囲で評価されます。

理由:ITは職務定義(ジョブ型)と指標(SLA/MTTR/CWVなど)が評価の中心。年齢より仕組み化や横断スキル(SRE・セキュリティ・データ)の有無が効きます。

【行動】

□STAR×3事例を60秒で語れる(前→後の数字)

□仕組み化の成果(CI/CD、監視、自動化、SLO設計)を1枚に整理

□横断スキル1本(例:観測性、IaC、DevSecOps)を四半期で伸ばす

「英語力はどの程度必要?」の現実

結論:読む・書く(技術英語)ができれば十分に戦えます。会話が必須かは会社とロール次第。

理由:ドキュメント・OSS・ベンダ資料は英語がデフォルト。リーディング&ライティングは非同期運用と相性がよく、価値に直結するからです。

【行動】

□設計/ADRを英語で1ページ書いてみる

□OSS のIssue/PRで1往復のやり取りを経験

□用語帳(観測性・SRE・セキュリティ)を自作し、週1更新

「長時間労働のイメージが不安」への対処

結論:プロセス設計次第で改善可能。入社前にSLO・WIP・オンコールを確認しましょう。

理由:WIP制限・CI/CD・ポストモーテムが回っている環境は、MTTR・変更失敗率が低く、長時間労働に陥りにくい。

【行動(逆質問テンプレ)】

- 「デプロイ頻度と変更失敗率の直近半年のトレンドは?」

- 「オンコールのローテーションと手当、SLOは明文化されていますか?」

- 「ポストモーテムは非難ゼロ運用ですか?」

「未経験でもIT業界の魅力を享受できる?」ロードマップの再掲

結論:基礎CS+小さな実装→公開→数字改善で十分に到達可能。

理由:IT業界の魅力の中核は成果の再現性。小さいながらも前→後を示せると評価されます。

【行動(2週間ミッション)】

□CRUD小アプリを1本完走(認証/DB/ログ)

□LCP 3.5s→2.0sやAPIレイテンシ▲30%など1指標改善

□READMEに課題→仮説→実装→指標→教訓を記載し、GitHubで公開

「学び続けるのはしんどくない?」への現実的な答え

結論:不変×可変の切り分けで学ぶ量を最小化。

理由:不変(HTTP、認証、データ構造、可観測性)は長期資産。可変(FW/ツール)はADRで採用と撤退を管理。

【行動】

□四半期ごとに横断スキル1本を選定(IaC/観測性/セキュリティ)

□週1の小アウトプット(PR/記事/ダッシュボード改善)

□ADRで技術判断を記録し、学びを資産化

「どの職種・仕事内容が自分に合うか分からない」

結論:楽しい苦労で選ぶ。UI最適化が楽しい→フロント、信頼性ゲームが楽しい→SRE/インフラ、意思決定を変えたい→データ/ML、安全設計が刺さる→セキュリティ。

【行動(7日診断)】

□それぞれの無料教材/ハンズオンを1時間ずつ触り、1枚メモに楽しさを記録

□1つ選び、2週間プロジェクトを作って指標改善を1つ入れる

□面接で楽しさの理由×数字を語って応募

FAQまとめ(1分チェック)

□年齢より再現可能な成果×影響範囲で勝負している

□英語は読む・書くが土台、OSSで1往復

□SLO・WIP・オンコールを入社前に必ず確認

□未経験でも前→後の改善を作って公開

□学習は不変×可変を分け、小アウトプットで複利化

次章では、ここまでの内容を実務アクションにまとめ、今日から始められる3ステップと次の一歩(キャリア相談・求人検索・スキル診断)を提示します。

まとめ:IT業界の魅力を「自分の成長」と「働きやすさ」に変える

IT業界の魅力の核心は、学びが年収・裁量・働き方に直結し、成果が数字で再現できることです。あとは行動を仕組み化するだけですので、最後に今日から動ける最短ルートをまとめます。

今日からできる3アクション(学習・発信・面談準備)

1)学習:週1の小アウトプットを固定

- ルール:毎週1回、「PR/技術記事/ダッシュボード改善」のいずれかを出す。

- ネタ帳:LCP改善・MTTR短縮・テスト自動化・アラート整流。

- 翌週に効かせる:必ず指標の前→後(例:LCP 3.2s→2.1s、MTTR 70→40分)を書き残す。

2)発信:成果の翻訳を1枚で

- A4・1ページの自己PRサマリを作る(STAR×3事例/使用技術/リンク)。

- GitHubのトップ3リポにREADME(背景→設計→指標→教訓)を整える。

- 技術ブログは月1本、「課題→仮説→実装→指標→教訓」の型で。

3)面談準備:相手のJDに地続きで答える

- 60秒STARを3本暗記(フロントならCWV、SREならSLO/MTTR、データなら鮮度/レイテンシ)。

- 逆質問テンプレ:

- 「SLOとオンコール設計はどう運用されていますか?」

- 「デプロイ頻度と変更失敗率の直近トレンドは?」

- 「ポストモーテムは非難ゼロ運用ですか?」

合言葉は小さく・速く・数字で。IT業界の魅力を言える・見せられる・再現できるに変えます。

次の一歩:キャリア相談/求人検索/スキル診断CTA

■キャリア相談(無料面談の活用)

- 目的をロール×指標で伝える:

- 例:「SREでMTTR半減の再現パターンを伸ばしたい」「フロントでLCP/INPの改善を軸にしたい」。

- 持参物:1枚サマリ、GitHub/ブログURL、90日計画(SLO設定→計測→改善)。

■求人検索(相場と現実の接点を作る)

- ウォッチ項目:SLO/SLI記述、デプロイ頻度、オンコール規程、リモート運用の仕組み。

- 締切:週1でスナップショット(必須/歓迎スキル、年収レンジ、オンコール条件)。

- 比較軸:総報酬(TC)+学習予算/時間+プロセス成熟度(CI/CD・観測性・ポストモーテム)。

■スキル診断(四半期ごとの棚卸し)

- 形式:30分セルフレビュー

- 技術コア:言語/FW/クラウド/セキュリティ

- 横断:IaC/観測性/自動化/A/B

- 成果:前→後の指標(SLA、MTTR、CWV、鮮度、コスト)

- 次Qテーマ:横断スキルを1つだけ選ぶ(例:DevSecOps)。

- 宣言:プロフィールにタグラインを追記(例:「SRE|SLO設計とMTTR半減の仕組み化」)。

最終メッセージ

IT業界の魅力は読むより回すほど体感できます。

週1アウトプット→月1記事→四半期テーマの三点セットで、スキルが資産になり、資産が年収・裁量・働き方へ変わります。

今日このあと、1時間だけ時間を取り

1.改善ネタを1つ選ぶ

2.Issueを切る

3.来週の発信予定をカレンダーに入れる

ここからスタートしましょう。

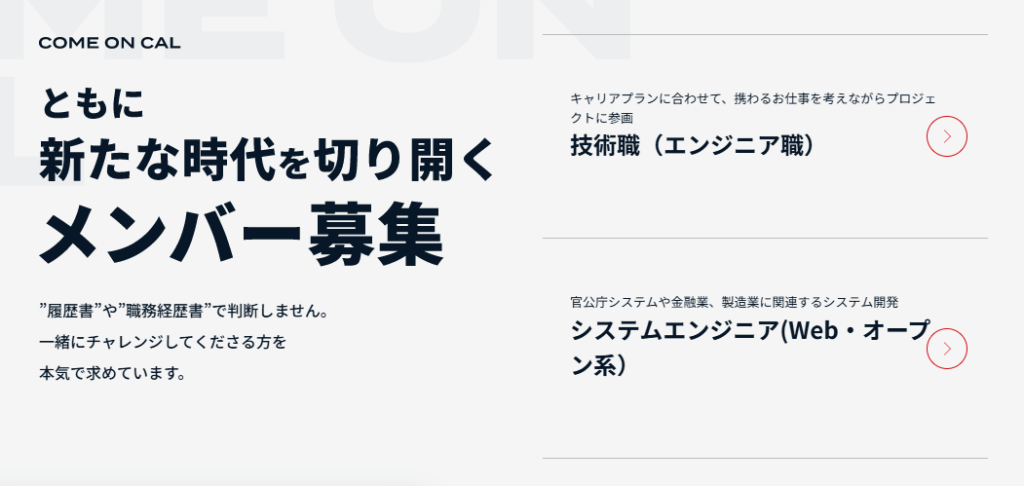

「IT業界で挑戦したい!」そんな人はキャルにご相談ください

キャルはWeb/オープン系・汎用系・制御組込系・インフラ系と、ITエンジニアの派遣に特化した派遣会社です。

- IT業界は未経験だけど挑戦したい

- エンジニアとしての可能性を広げたい

- フリーランスと派遣の掛け持ちを考えている

- キャリアアップしながら働きたい

など、上記に該当する転職活動中の人やIT業界への就職を目指している人は、キャルにご相談ください。

キャルはIT関連の案件や取引先企業数が豊富なだけではございません。

国家資格を持つキャリアコンサルタントが、就業開始後の悩みや困りごとなどの相談に乗りフォローをおこなうなど、安心して就業していただくためのサポートも実施しています。

ITエンジニアは常時募集・入社しているため、未経験でも同期と共に成長できます。

近年はITの人材不足が社会問題にもなっているため、キャルでエンジニアとして活躍しませんか?

一緒に働けることを楽しみにしています。

\エントリーはこちら/

キャルでITエンジニアに挑戦する