こんにちは、キャル株式会社(@cal_public)のけんけんです。

現在、人材派遣会社は全国各地に多数存在し、重要な人材確保の手段として広く活用されています。

一方で、この「労働者派遣事業」は、2015年の法改正により完全な許可制となり、事業者が遵守すべきルールが厳格に定められました。

本記事では、派遣業に必要な要件を中心に解説します。派遣社員を受け入れる企業にとっても、制度の基本を理解しておくことは重要です。

人材派遣を安全かつ適切に活用するために、最低限の知識として押さえておきましょう。

もし、求人企業が「無許可の事業者」から派遣受け入れをしてしまうと・・・?

求人企業が無許可の事業者からの派遣を受け入れてしまった場合、法律違反となり、派遣先企業としての責任が発生する可能性があります。

ここでは、そのリスクを詳しく見ていきましょう。

無許可の事業者から派遣受け入れをした企業も「法律違反」となってしまう

「無許可は派遣会社の問題だから、受け入れた企業に責任はない」と考えていないでしょうか。

たしかに形式上は派遣元の違反に見えますが、実際は派遣先企業にも、派遣元が許可を受けた正規の事業者かどうかを確認する義務があります。

労働者派遣法では、無許可の事業者から人材を受け入れる行為自体が違法とされているため、知らなかったでは済まされません。

厚生労働省も、許可証や許可番号の確認を派遣先の義務として明記しています。

「労働契約申込みみなし制度」の対象となる

無許可の派遣事業者から人材を受け入れた場合、企業が直面する重大なリスクのひとつが「労働契約申込みみなし制度」の適用です。

これは、2015年の法改正で導入された制度で、違法な派遣契約下で就労していた労働者について、派遣先企業がその人材の派遣事業者との雇用契約と“同じ内容の雇用契約”を結んだ、と法的にみなされる仕組みです。

特に注意すべきは、書面での合意がなくても、一定の条件を満たせば雇用関係が成立したと判断される点です。例えば、派遣元が無許可だったり、派遣期間制限に違反した派遣があった場合、派遣先企業はその労働者を自社の社員として扱う義務を負います。

その結果、賃金の支払い、社会保険の加入、労働時間管理など、雇用主としての責任を全面的に引き受けることになり、人事・法務部門に大きな混乱を招く可能性があります。既存社員とのバランスや制度面でも、影響は避けられません。

労働者派遣事業が「許可制」に一本化されたのは2015年(平成27年)

労働者派遣制度が大きく転換したのは、2015年(平成27年)9月30日です。

それまで併存していた「特定派遣(届出制)」と「一般派遣(許可制)」は、制度の複雑さや違法リスクを背景に、法改正により一本化されました。以降、派遣事業を始める際は厚生労働大臣の許可が必須となっています。

この改正は、特定派遣事業者による法令違反や労働者の不適切な扱いが問題視されていたことを受けた措置です。行政監督の徹底と労働者保護の強化がその目的とされています。

なお、平成27年9月29日までに特定労働者派遣事業の届出をおこなっていた事業者については、平成30年9月29日までの3年間、経過措置として派遣事業を継続することが認められていました。

現在では、派遣元には財務基準や専任責任者の配置、情報管理体制の整備など、厳格な条件が課されています。

この変更は、派遣先企業にとっても重要です。無許可の業者から人材を受け入れた場合、企業側も法令違反とされる可能性があるため、派遣元の適法性を確認することが不可欠です。

厚生労働省の「許可・届出事業所検索システム」を活用すれば、許可を得た派遣事業者を簡単に確認できます。

人材派遣の3つの形式

ここでは、「一般派遣(登録型派遣)」「常用型派遣」「紹介予定派遣」という3つの形式について順に解説していきます。

一般派遣(登録型派遣)

もっとも一般的な形態として知られているのが「一般派遣(登録型派遣)」です。

派遣スタッフは、あらかじめ派遣会社に登録し、就業先が決まった時点で雇用契約を結びます。仕事がない期間は派遣会社との雇用関係がない点が特徴です。

この形式は、短期的な人員補充や繁忙期の対応などにおすすめで、即戦力の確保に役立ちます。派遣会社の多くは、スムーズな業務開始のために派遣社員への教育訓練や事前セミナーなどの実施、OJT支援などをおこなっており、企業が準備に時間をかけずに済む点もメリットです。

一方で、労働者の雇用が不安定になりやすいため、派遣法では期間や業務内容に一定の制限が設けられており、企業側にも法令に則った運用が求められます。

常用型派遣

常用型派遣は、派遣スタッフが派遣会社と常用雇用契約を結び、仕事の有無にかかわらず雇用関係が継続する形式です。労働者にとっては、安定した雇用と福利厚生が確保されるのが特徴です。

一定のスキルや職業意識を持つ人材を確保しやすいため、専門性の高い職種で多く活用されています。一方で、登録型派遣に比べて人件費や管理コストが高くなるため、企業にはその費用対効果を慎重に見極める判断が求められます。

紹介予定派遣

紹介予定派遣は、一定期間の派遣契約を経て、双方が合意すれば直接雇用に移行する「お見合い型」の人材紹介制度です。

派遣期間は最長6ヶ月とされ、採用のミスマッチを防ぐ手段として、中途採用の現場で使用されています。

企業は業務を通じて人材の適性を見極められ、労働者も職場環境を体験した上で判断できます。ただし、派遣前に制度の適用を明示し、本人の同意を得ることが必要です。採用を見送る際には、理由の説明や丁寧な対応が求められます。

事業者が人材派遣業をおこなう際に必要な資格・許可

2015年の法改正以降、派遣業を適法におこなうには、資格と許可の取得が前提条件となりました。これは労働者の権利保護と市場の健全性を確保するための重要な制度です。

以下では、派遣事業に必要な2つの基本要件について解説します。

「派遣元責任者」の資格

派遣元責任者は、労働者派遣法第36条により設置が義務づけられている役職で、派遣労働者の管理や契約運営の中心的役割を担います。

その知識や能力は、派遣サービス全体の質に直結する重要な要素です。

この役職に就くには、原則として「3年以上の雇用管理経験」が必要です。単なる在籍年数ではなく、実際に人事や労務管理に携わった実務経験が求められます。

また、厚生労働省が指定する「派遣元責任者講習」の修了も必須です。講習では、法令順守や契約実務、個人情報保護など、派遣業務に必要な知識を体系的に学べます。

厚生労働大臣による「労働者派遣事業」の許可

人材派遣事業をおこなうには、厚生労働大臣の「労働者派遣事業許可」が必要です。許可を得ずに事業をおこなうと、重大な法令違反となり罰則の対象になります。

許可取得には、自己資本や現預金などの財産基準、十分な広さと独立性を持つ事務所、情報管理体制の整備など、複数の法定要件を満たす必要があります。また、役員全員が欠格事由に該当していないことも条件です。

許可が下りると、「労働者派遣事業許可証」と許可番号が交付されます。この番号は、派遣契約書や企業サイトなどへの明示が義務づけられており、契約時の確認事項として非常に重要です。

労働者派遣事業の細かな許可要件

ここでは、労働者派遣法で規定されている要件を見ていきましょう。

派遣事業をおこなうためには、事業主(すべての役員、監査役)が未成年でない、かつ以下であげる要件を満たす必要があります

財産・資産的基礎

労働者派遣事業をおこなうには、健全な財務体制が欠かせません。許可申請時には、次の2つの財務基準を満たす必要があります。

1つ目は、自己資本が2,000万円以上あること。これは単なる売上や総資産ではなく、純資産として実際に残っている資本を指します。

財務基盤が不安定な企業では、派遣労働者への給与が滞るリスクがあるため、安定性が重視されます。

2つ目は、現預金の額が1,500万円以上あること。不動産や設備などの固定資産では即時対応が難しく、給与支払いの確実性を担保するには、現金・預金といった流動資産が必要です。

これらの基準は、貸借対照表や損益計算書といった財務諸表を作成し、提出しなければなりません。加えて、税理士や公認会計士による確認印が求められることもあり、帳簿の信頼性が重視されます。

派遣元責任者

派遣元責任者は、派遣労働者の就業管理や契約運用を担う、派遣事業の中核的な存在です。労働者派遣法では、この役職に就く人物に対して厳格な要件が定められており、単なる肩書きではなく、実務責任者としての役割が求められます。

要件の一つは「3年以上の雇用管理経験」です。人事・労務・総務部門で、勤怠管理や契約締結、評価、規則運用などに関与していた実務経験が必要で、事務補助やアシスタント業務は該当しません。

また、「派遣元責任者講習」の受講と修了も必須です。これは厚生労働省指定の研修機関によって実施され、法令や契約実務、個人情報保護、トラブル対応などを体系的に学びます。通常は1〜2日間で修了し、証明書が交付されます。

さらに、各派遣事業所には1名以上の派遣元責任者を選任し、行政機関への届け出が義務づけられています。この責任者は、日常業務の管理に加え、監査や行政対応も担う重要なポジションです。

事業所の広さや立地

人材派遣業の許可を得るには、「どこで事業を営むか」という物理的な条件も重要な審査項目です。派遣元企業の事業所は、法律で定められた基準を満たし、実務に適した設備や空間が整っていなければなりません。

まず面積については、20平方メートル以上が必要とされています。これは、派遣元責任者や事務スタッフが円滑に業務をおこない、来客対応・打ち合わせができるスペースの確保が目的です。

20平方メートル以内の事業所、自宅や狭いレンタルオフィスでは、この条件を満たすのは困難です。

また、立地も審査対象です。

密集地やカフェやコワーキングスペースのように不特定多数が出入りする環境では、個人情報や契約書類の管理が難しく、情報管理性の観点から不適格と判断される可能性があります。

さらに、事業所の適格性は書類審査だけでなく、労働局による現地調査でもおこなわれます。

看板の有無、備品の配置、業務スペースの独立性などがチェックされ、仕切りのない共有スペースや基本設備が未設置なら不合格となることもあります。そのため、派遣事業を営む会社を設立・開業する際は、上記で紹介した場所や位置にも注意が必要です。

個人情報の管理体制

派遣元は、氏名・連絡先・職歴・健康情報などの機密性の高い情報を扱っており、不正利用や漏洩が起きれば、労働者への被害はもちろん、企業の信用も瞬時に失われかねません。

このため、厚生労働省は派遣業の許可基準に「個人情報保護体制の整備」を明示しています。

まず個人情報保護法の遵守が大前提です。

許可申請時には、個人情報取扱規程や情報管理マニュアルなどを整備し、収集目的、提供範囲、保存期間、廃棄手順などを明確に記載する必要があります。

さらに、技術的・物理的なセキュリティ対策も必須です。パソコンやサーバーにはアクセス制限を設け、紙資料も施錠可能なキャビネットで管理するなど、情報漏洩の防止措置が求められます。机上に放置された書類などは、審査上マイナス評価となります。

加えて、社員教育も重要です。

規程だけでは不十分で、運用する人材が内容を理解し、対応できる体制が必要です。そのため、研修の実施、対応マニュアルの整備、責任者の明確化が求められます。

「専ら派遣」を目的としないこと

労働者派遣事業を許可制とするにあたって、厚生労働省が特に重視しているのが「専ら派遣」の排除です。これは、派遣元が特定の1社のみに人材を派遣する独占供給の構図を避け、多様で健全な労働市場を維持するための措置です。

専ら派遣とは、業務の大半が1社への派遣で占められている状態を指します。例えば、親会社やグループ企業のみに人材を派遣しているケースが該当します。一見効率的にも見えますが、労働力の流動性を妨げ、派遣制度の趣旨に反します。

このため、許可申請時には「事業計画書」に派遣先の業種や構成、人数比率などの詳細記載が求められます。特定企業への派遣が全体の8〜9割を占める場合、専ら派遣と見なされ、許可や更新が拒否される可能性があります。

また、専ら派遣は労働者保護の面でも問題視されています。実態は常勤に近くても、雇用の安定や福利厚生が確保されないケースが多く、偽装請負との境界も曖昧になりがちです。行政指導や是正命令の対象となることもあります。

実務上、1社への派遣比率が50%以下であれば、専ら派遣とはされにくい傾向にありますが、資本関係や実態も考慮されるため、単なる数字だけでは判断されません。

その他公正な事業を運営するための要件

ここまで紹介してきた要件に加え、労働者派遣事業の許可を得るには、「法令を遵守し、公正に事業を運営できる体制」が整っていることが大前提となります。

これは単なる手続きではなく、事業者の倫理観や社会的責任が問われる重要な審査項目です。

具体的なチェックポイントは、以下のとおりです。

- 役員が法令違反や破産状態でないこと

- 反社会的勢力と関係がないこと

- 税金を滞納していないこと

- 契約書や帳簿類が適切に管理されていること

- 派遣事業所が風俗営業施設と密集していない地域に設置されていること

これらが不備であれば、他の条件を満たしていても許可は下りません。

労働者派遣事業と「有料職業紹介事業」は異なる

企業に人材を提供するサービスには、労働者派遣事業と有料職業紹介事業があります。一見似た仕組みですが、法的枠組みや労働者との契約関係、企業側の責任範囲は大きく異なります。

この違いを正しく理解せずに利用すると、トラブルや法令違反のリスクにつながるため、両制度の特徴を明確に把握しておくことが重要です。

| 項目 | 労働者派遣 | 有料職業紹介 |

| 雇用主 | 派遣元企業 | 紹介先企業 |

| 指揮命令権 | 派遣先企業にあり | 紹介先企業にあり |

| 労務管理 | 派遣元が担当 | 紹介後は紹介先が担当 |

| 契約の流れ | 派遣契約 → 派遣スタッフが就業 | 紹介契約 → 採用決定で雇用契約成立 |

| 主な目的 | 短期・一時的な人材確保に向いている | 正社員など長期雇用が前提 |

利用検討している人材派遣会社が「適正な許可を受けているか」を確認する方法は?

では、どうすれば適正な派遣会社かを見極められるのでしょうか。

第一に確認すべきは、労働者派遣事業許可証の有無です。厚生労働省から正式に許可を受けた派遣会社には、許可証が交付されます。

次に確認したいのは、派遣会社の公式Webサイトです。

多くの適正な派遣会社は、許可番号や許可年月日を明示しており、閲覧者がすぐに確認できるように配慮しています。反対に、許可に関する記載がない、あるいは曖昧な表現にとどまっている場合は、情報開示の姿勢や法令順守意識に疑念が生じます。

また、厚生労働省が提供しているシステムを活用すれば、許可番号、事業所名、所在地、許可の有効期限などを検索・確認できます。

操作は簡単で、社名や地域を入力するだけで対象の派遣会社が一覧表示される仕組みです。

許可を受けた人材派遣会社でも「人材派遣を禁止されている業種」がある点に注意

厚生労働大臣の正式な許可を受けた派遣業者であっても、法律により派遣が禁止されている業種や職種が明確に定められています。

これを見落としたまま人材を受け入れると、派遣元だけでなく派遣先企業も違法行為に問われ、行政指導や罰則の対象となるおそれがあります。

主な禁止業種は以下の通りです。

- 士業

- 医療分野

- 建設業・土木業

- 港湾運送業務

これら以外にも、派遣が全面的に禁止されているわけではないものの、業務内容や指揮命令体制によって制限がかかる業種も存在します。

人材派遣事業を検討している人だけでなく、人材派遣を利用する企業も簡単に要件を知っておこう

本記事では、労働者派遣事業の許可制度と、それを支える各種の基準について解説しました。

派遣を活用する企業がこれらの制度を正しく理解することで、適法な派遣会社を見極めやすくなり、違法取引のリスクも低減できます。

コンプライアンスが重視される今、「知らなかった」では通用しない時代です。制度理解が、安全で持続的な人材活用の前提となります。

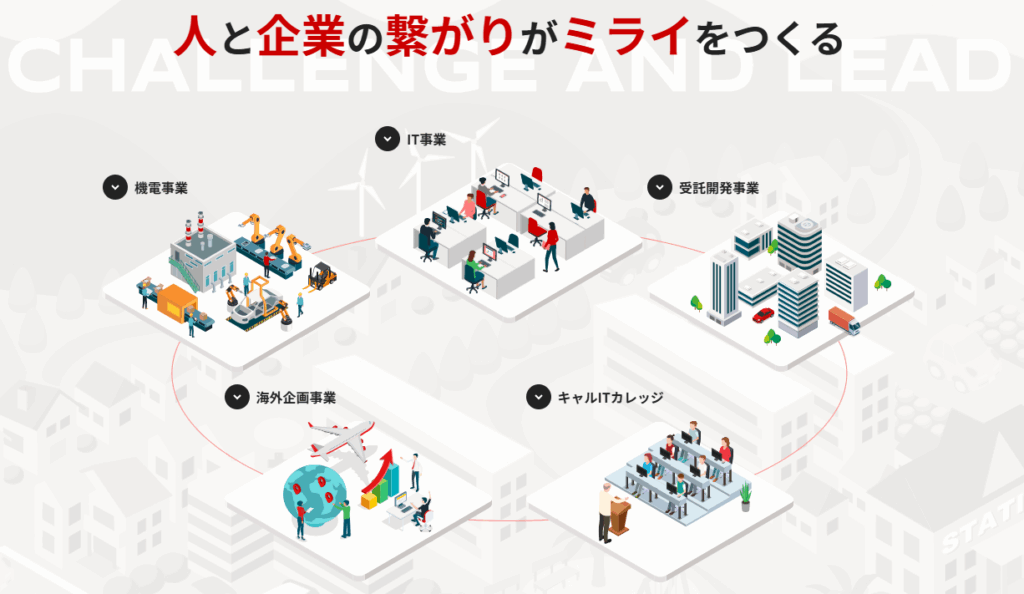

キャル株式会社では、法令を遵守した「トータルエンジニアアウトソーシングサービス」を提供しています。派遣元責任者の有資格者を中心とした運営体制のもと、ITエンジニアや製造技術者をはじめ、企業のニーズに即した人材を提案しています。

まずはお気軽にご相談ください。

キャルはITエンジニアに特化した人材派遣会社

キャルはITエンジニアに特化した人材派遣会社で、エンジニア数は2,800人を超え、提案要員は常時100名を超えます。そのため、最短翌日のアサインも可能です。

PM(プロジェクトマネージャー)やPL(プロジェクトリーダー)などの管理職経験者も多数在籍しておりますので、ITエンジニア不足にお悩みの企業さまはキャルにご相談ください。

- すぐにでも参画してくれるエンジニアが欲しい

- 人材派遣を利用したいが単価を抑えたい

- 大規模プロジェクト推進のため、大人数を派遣してほしい

- 1週間だけの短期プロジェクトをお任せしたい

など、当社ではこれまで多くの企業さまのお悩みを解決してきました。また、受託開発を請け負うことも可能です。

人材獲得競争が激化している昨今、変化する人材ニーズに柔軟にお応えし、すべての企業さまの事業を推進すべく、人的資源の面からサポートして参ります。

\人材不足でお困りならご相談ください/

キャルの人材紹介サービスを見る