こんにちは、キャル株式会社のげんた(@CAL_corp)です。

昨今は「IT人材不足」という話題がニュースなどで取り上げられていますが、これは多くの企業が直面している深刻な問題です。

IT人材不足に陥ると、DX化の波に乗り遅れたり、システム開発をおこなえずにプロジェクトが遅延したりと、他社との競争に後れを取る事態を招きます。

また、IT人材はシステム開発だけでなく、社内情報システムの管理やシステムセキュリティ対策にも不可欠です。

適切な対応をおこなわないと業務の停滞や情報漏えいのリスクが高まるため、IT人材は企業の安定運営に欠かせない存在です。

では、IT人材不足の解決策はあるのでしょうか?

有効な解決策の一つに「人材派遣」があります。

必要なスキルを持つ派遣社員(派遣労働者)を活用することで、開発スピードを落とさずにプロジェクトを進行できます。

「うちはまだ大丈夫」と思っている企業さま、今のままでは競争力を失ってしまうかもしれません。

本記事では、IT人材派遣の仕組みやメリット・デメリットを解説しています。ぜひご一読ください。

IT人材不足の背景とその理由

IT人材不足は日本だけでなく世界的な問題です。

IT人材不足に陥っている背景には、近年、DX(デジタルトランスフォーメーション)推進やクラウド活用の拡大によりIT人材の「需要が急増」していることがあげられます。

企業は新サービスの開発や業務効率化のためにエンジニアを必要としているのですが、即戦力となる人材自体が減少しており、人材の「供給不足」も拍車をかけています。

その結果、企業間での人材争奪戦が激化しており、IT人材の採用難度が上がっているのです。

IT人材が不足している理由3つ

IT人材不足は世界的な問題であると説明しました。

ここでは、なぜIT人材が不足しているのか?について解説します。

- DX推進の加速による人材争奪戦が激化している

- 高度なセキュリティや最新技術に対応するの必要性がある

- 即戦力となる人材自体が減少している

IT人材不足の理由は上記3点です。

以下で、詳しく解説します。

DX推進の加速による人材争奪戦が激化している

一つ目の理由は、DX推進の加速によるIT人材の争奪戦が激化している点です。

DX推進の加速に伴い、IT人材はシステム開発や社内情報システムの管理、システムセキュリティ対策など、IT人材に求められるスキルは多様化しています。

適切な対応を怠ってしまうと、業務の停滞や情報漏えいのリスクが高まり、企業の競争力に大きな影響を与えてしまいます。

しかし、対応が必要と認識していても、必要なスキルを持つIT人材を育成する体制が整っていない企業が多いのが現状です。

また、新規プロジェクトの増加とともにIT人材の争奪戦が激化しています。

エンジニアが新技術を取り入れたくても、企業が従来のやり方に固執してしまい、優秀な人材が他社に流失してしまうケースも少なくありません。

昨今は、大手企業や外資系企業は優秀なエンジニアの囲い込みや引き抜きを進めていることからも、企業にとってはIT人材の確保が急務となっています。

高度なセキュリティや最新技術に対応する必要性がある

二つ目の理由は、高度なセキュリティや最新技術対応の必要性です。

IT技術は進歩が速く、最新の高度なセキュリティ技術でも数年で古い技術となってしまうケースも珍しくありません。

対策には最新のセキュリティ技術を理解しているITエンジニアが必要ですが、セキュリティ技術の進歩は早く、高度な専門知識が必要になります。

その結果、求められるレベルのスキルを持つITエンジニアが不足しており、供給に追いつけていないのです。

即戦力となる人材自体が減少している

三つ目の理由は、即戦力となる人材自体がそもそも減少しているからです。

エンジニアは高度な技術とスキルが求められ、専門的な資格や実務経験を積むには時間がかかります。

企業側が即戦力として活躍できる人材を確保したいと考えても、育成には長期的な研修や経験が必要です。

しかし、多くの企業が育成にかける時間とリソースを十分に確保できていないため、エンジニアが増えず人材不足が続いています。

また、エンジニアが自分で学ぶにもスクールや学習には高額な費用がかかり、気軽に学べる状況ではないことも理由にあげられるでしょう。

IT人材不足による企業側のリスク3つ

IT人材の不足は、DXや業務効率化を進める企業にとって障害となり、企業成長や競争力に悪影響をもたらします。

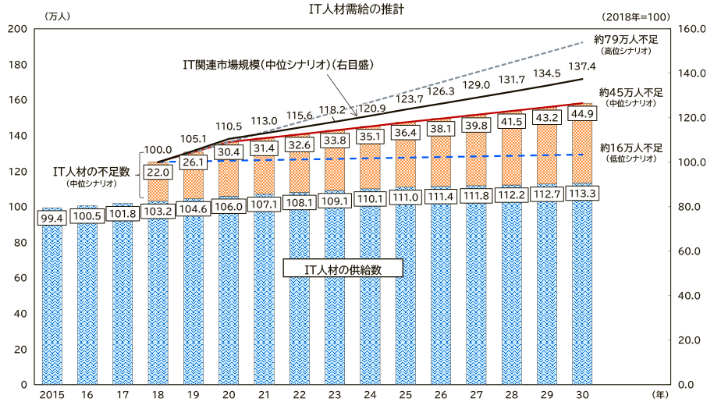

厚生労働省の令和4年度版「IT人材需給の推計」でも、将来のIT人材不足の深刻化が示されており、

IT人材不足は多くの企業で喫緊の課題であり経営上のリスクと言えるでしょう。

引用元:厚生労働省「IT人材需給の推計」より

引用元:厚生労働省「IT人材需給の推計」より

データによると、日本のIT人材不足は年々上昇傾向にあり、2030年には約79万人が不足すると予測されています。

背景には、「日本の労働人口(特に若年人口)が減少」と「日本の労働生産性が低い(2022年、OECD加盟38ヶ国中30位)」の、2つの要因があります。

日本の労働人口減少については、IT業界に限らず建設・物流などさまざまな業界で問題視されている「日本の課題」です。

このように、日本の課題であるIT人材不足は企業にとって大きなリスクであり、企業成長の妨げとなります。

- 開発スケジュールの遅延・コスト増

- 既存エンジニアの負担増・生産性低下

- 新規事業やシステム改善の停滞

上記3つの具体例をもとに、どのような問題が引き起こされるのかを説明します。

開発スケジュールの遅延とコスト増

IT人材が不足すると、開発スケジュールが遅延し、開発コストが増すといった問題が発生します。

【例】

新たなアプリの開発を予定するも人材確保ができず開発日程が遅延した

<発生した問題>

・スキルを持ったエンジニアが不足し開発者の確保ができない

・エンジニア争奪戦が激化しており採用単価が急上昇している

▼結果▼

エンジニアの確保に時間がかかり、それに伴い開発スケジュールも遅延した。

<企業側の損失>

・繁忙期にリリースが間に合わず販売計画に大きな影響が出た

・売上機会を逃し競合他社に市場シェアを獲得されてしまった

・高額な採用費用が発生し、開発コストも倍増するなど、プロジェクトの予算を大きくオーバーしてしまった

▼結果▼

・売上拡大の機会を逃しただけでなく、コスト増も重なり予算内でプロジェクトを完了できず、今後の投資計画に支障をきたす事態となった。

既存エンジニアの負担増・生産性低下

既存エンジニアの業務負担が増すことで、作業効率が悪化し生産性が低下します。

【例】

開発チームへの負担増による悪循環が発生した

<発生した問題>

・既存のエンジニアに残業続きや休日出勤などの負担がかかる

・モチベーションが低下し開発スピードが減速する

▼結果▼

・エンジニアの退職が続出しさらなる人手不足に陥ることになった。

<企業側の損失>

・退職したエンジニアの代わりに採用を進めるが採用コストが高騰した

・開発費用が当初の数倍に膨れ上がり経営を圧迫した

・プロジェクト開始が予定よりも遅くなる

▼結果▼

・IT人材不足が引き金でエンジニアが流出し、コスト増や開発遅延といった悪循環につながってしまった。

新規事業やシステム改善の停滞

社内システムをクラウド化し業務効率の改善を試みるも、IT人材不足により業務効率化が進まず、既存の古いシステムを使い続けなければならない事態を招きます。

【例】

基幹システムの改善が進まず、業務効率が悪いままになっている

<発生した問題>

・社内のIT担当者が不足しプロジェクトに制限がかかる

・外注を検討するも要件定義をおこなえる社内エンジニアが不足している

▼結果▼

・開発が進まず既存の古いシステムを使い続けることになった。

<企業側の損失>

・手作業の業務が残り業務負担や人件費の増加した

・システム障害が頻発し業務停止になってしまった

・クラウド化を進めた競合他社が業務効率を向上させコスト削減に成功した

▼結果▼

・業務改善が進まずコスト高となり、競合他社との競争にも敗北してしまった。

・上記以外にも様々なリスクが考えられますので、企業側は大問題に発展させないためにも早期対策の検討が必要です。

IT人材不足に対する一般的な解決方法4つ

IT人材不足の解決方法はいくつかあります。

- 自社採用を進める

- フリーランスを活用する

- アウトソーシングを活用する

- 人材派遣を活用する

一般的な上記4つの解決方法について、メリット・デメリットを解説します。

自社採用(正社員・契約社員)を進める

一つ目の解決方法は、IT人材を自社採用し長期的に育成する方法です。

IT人材の確保は企業の競争力維持に必要不可欠で、IT人材が不足してしまうと競争力が低下してしまう恐れがあります。

メリット:長期的育成、組織の知見蓄積

自社採用を強化するメリットは、長期的な育成が可能になることと、組織の知見が蓄積できることです。

長期的に育成することで業務への理解が深まり、継続的なシステム開発やDX推進がスムーズになります。また、育成環境を整えることで従業員の定着率向上も見込めます。

技術ノウハウを社内に蓄積することもでき、継続的なシステム開発や改善も可能です。採用コストと採用工数は必要ですが、長期的に見ると企業競争力の強化にも繋がります。

そのため、自社採用の強化はすべての企業におすすめできる手法であると言っても過言ではありません。

デメリット:採用に時間・コストがかかる

IT人材を自社採用する場合のデメリットは、採用に時間がかかる点、採用コストが高騰してしまう点の2つです。

自社採用は募集から採用まで時間がかかります。未経験採用の場合、育成期間中は戦力になりにくく、短期的に見ると業務負担が増加する可能性もあります。

また、人材獲得競争が激化しており、優秀なエンジニアは他社と取り合い状態です。そのため、採用コストが高騰しています。

自社採用を進める際は、人員計画を明らかにし、計画的に採用活動を進める必要があります。

フリーランスを活用する

二つ目の解決方法は、フリーランスの活用です。

高いスキルを持つITエンジニアは、即戦力として期待できるため、新技術の導入や短期間の開発・改善プロジェクトにも柔軟に対応できます。

メリット:柔軟性の高さ、短期スポットの対応

フリーランスを活用するメリットは、柔軟性の高さと、短期スポットへの対応が可能という2つです。

最大のメリットは柔軟性の高さです。プロジェクトに合ったスキルを持つITエンジニアを確保できることから、開発のスピードアップが期待できます。

短期スポットへも対応可能で、期間限定や突発的なプロジェクトの際に専門スキルを持ったITエンジニアをピンポイントで活用できます。

デメリット:品質担保やコミュニケーション面の不安、契約や管理の手間

フリーランス活用で想定されるデメリットは、品質担保やコミュニケーション面の不安と、契約や管理の手間の2つです。

フリーランスのITエンジニアを活用する際、品質担保やコミュニケーション面がデメリットになることもあります。

正社員とは違い業務フローへの理解が浅いため成果物の品質にばらつきが出たり、リモート勤務によって認識がズレる可能性も考えられます。

もう一点は、契約や管理の手間が増えることです。

依頼ごとに契約が必要で、手続きなどに時間を要します。また、複数名を管理する場合は、進捗確認や品質管理でかえって業務を圧迫してしまう恐れもあります。

フリーランスを活用する際には、これらの点に注意するようにしましょう。

アウトソーシングを活用する

アウトソーシング(開発会社への委託)も解決方法の1つです。

まとまった業務を一括で依頼できる点が最大の魅力で、開発から運用までを最新技術や専門知識を持つプロフェッショナルに委託できます。

スピーディかつ効率的にプロジェクトを進められ、品質向上にもつながります。

メリット:まとまった業務を一括で依頼できる

アウトソーシングを利用するメリットは、まとまった業務を一括で依頼できることです。

開発会社に委託することで、設計から運用までをワンストップでおこなえます。

開発会社には専門知識を持つITエンジニアが在籍しているため、自社にIT人材がいないか、IT課題を解決したい企業向けの方法です。

デメリット:コミュニケーションコスト、コントロール難度が高い

アウトソーシングのデメリットは、要件定義やプロジェクト管理でのコミュニケーションコストと、コントロールの難度が高いことです。

要件定義やプロジェクト管理でのコミュニケーションコストが、デメリットになる可能性もあります。

開発会社と連携する際、細かい仕様変更や進捗報告の確認などで食い違いが発生する可能性もゼロではありません。

コミュニケーションが不十分な場合、プロジェクト進行や品質に影響が出ることも十分に考えられますので注意が必要です。

コントロールの難度が高い点もデメリットです。

委託する場合、期待通りの成果が得られないケースもありますし、加えてプロジェクトにおいて追加工数がかかることも想定しておきましょう。

人材派遣を活用する

人材派遣も有効的な解決方法と言えます。

高い専門スキルを持つ派遣社員(派遣労働者)を即戦力として活用できますし、エンジニアとの調整も人材派遣会社がおこなってくれます。

また、プロジェクトに合った契約期間を定められる柔軟性も魅力です。

メリット:必要なスキルを持った人材を素早く確保、柔軟な期間設定

人材派遣を活用するメリットは、最短即日でアサインが可能、必要なスキルや経験を持った人材をピンポイントで確保できる、契約期間を柔軟に定められるの3つです。

まずは、最短即日でアサイン可能という点です。

ITエンジニアの採用には求人募集⇒選考⇒内定⇒入社と数ヶ月かかるのが一般的ですが、派遣は最短即日で必要なスキルを持つ人材を確保できます。

エンジニアとの調整は人材派遣会社がおこなってくれるため、採用までの時間短縮にもつながります。

必要なスキルを持った人材や経験者をピンポイントに確保できる点もメリットです。

人材派遣会社を活用する際、必要なスキルや経験を持つ人材を候補者リストから選べ、プロジェクトの目的に合ったエンジニアをピンポイントで確保できます。

契約期間を柔軟に定められる点もメリットです。

原則一定の契約期間で派遣されますが、新規システムの開発などプロジェクトにあわせて開始時期や終了時期の調整ができます。

期間の延長が必要な場合には人材派遣会社との合意を基に延長できることから、契約期間の柔軟性も利点と言えるでしょう。

デメリット:定着率が低い場合がある

人材派遣のデメリットは、定着率が低い場合があることです。

派遣社員は一時的な契約が多いため、組織への愛着が薄く社内リソースとして定着率が低い場合も少なくありません。

そのため、専門的なスキルを持ちながらも社内文化になじむのが難しく、結果的にナレッジの蓄積に貢献してもらえないケースも考えられます。

また、依頼する業務の内容によっては、研修や指導の必要もあり、教育コストが必要になるケースも存在します。

しかし、人材派遣は自社で採用・育成するよりも時間やコストを抑えられます。必要なスキルを持った人材が多く登録している人材派遣会社を選び、相談するようにしましょう。

IT人材不足の救世主【人材派遣】とは?

IT業界における人材派遣について詳しく解説します。

「IT人材派遣」は、人材派遣会社からIT業務に必要なスキルを持つエンジニアなどを派遣してもらうサービスです。

人材不足の際、人材派遣を活用することで特定のスキルを持つ人材を確保でき、契約期間中は派遣社員にスキルや経験を活かして働いてもらえます。

急な増員や欠員、一時的なプロジェクトに対応する際に最適です。

人材派遣(労働者派遣)はどんな仕組み?

「そもそも人材派遣の仕組みが分からない」

「労働契約はどこが結ぶの?」

など、人材派遣(労働者派遣)についてあまり詳しくない企業さまのために、詳しく解説します。

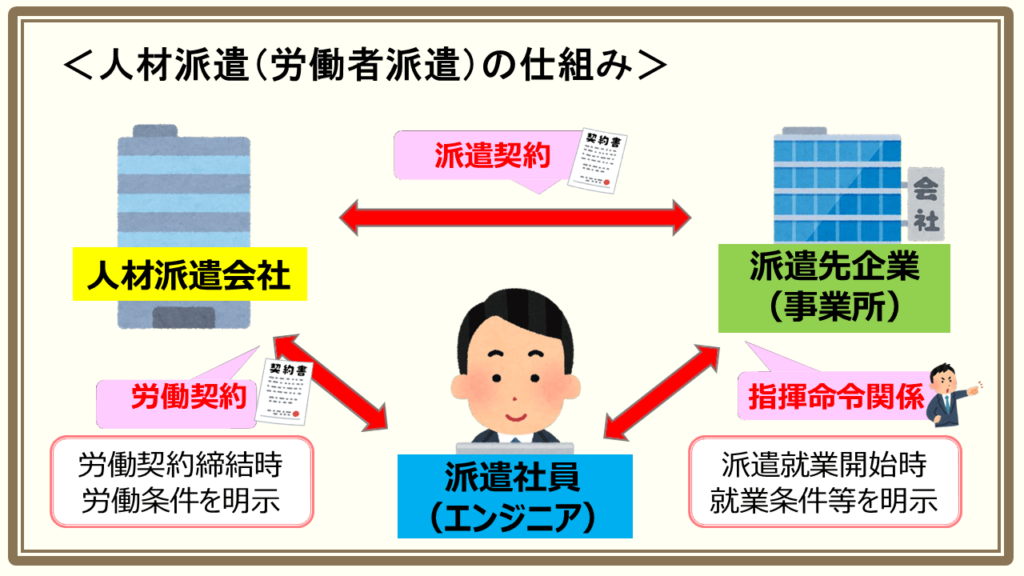

人材派遣は、派遣先企業(事業所)が人材派遣会社を通じて必要な人材を確保する制度です。

労働者派遣事業をおこなうためには、厚生労働省の許可を取得する必要があり、人材派遣会社(派遣元)は労働者派遣法に基づき運営しなければなりません。

業種や派遣期間は細かく定められています。派遣社員の雇用形態や待遇などは労働基準法を遵守する必要があり、

企業が人材派遣を活用する際は法律を理解し個人情報保護をおこなうことが重要です。

派遣社員は雇用主である人材派遣会社と労働契約を結び、人材派遣会社は派遣先企業と派遣契約を結びます。

そのため、依頼主である派遣先企業が人材派遣会社に費用を支払い、派遣社員への給与は雇用主である人材派遣会社が支払います。

人材派遣会社は、派遣社員への給与支払い以外に、各種社会保険の加入手続きや福利厚生の提供もおこないます。

派遣先企業で就業するため、指揮命令関係は派遣先企業と労働者の間にあり、派遣先企業で指示を受けながら業務に従事します。

派遣先企業は派遣社員が安心・安全に働けるように、労働時間の管理や健康・衛生管理などの就業環境の整備が必要です。

なお、人材派遣は転職者とのマッチングが成立した際に手数料(年収の3割程度)を支払う人材紹介とは異なりますので、混同しないようにご注意ください。

人材派遣の形態は3種類

人材派遣の形態は大きく分けて、以下の3種類あります。

- 有期雇用派遣

- 無期雇用派遣

- 紹介予定派遣

「有期雇用派遣」は、企業が必要とする期間だけ人材派遣会社と派遣労働者が雇用契約を結ぶ方法です。

昨今はどの業界も人材不足で正社員採用が難しくなっていますが、有期雇用派遣を利用することにより2週間程度で派遣社員を確保できます。

「無期雇用派遣」(常用型派遣とも呼ばれます)は、人材派遣会社と派遣労働者が無期雇用契約を結ぶ方法です。

2020年の労働者派遣法改正により、派遣労働者の雇用安定措置の実施が義務付けられたことで注目度が上がっています。

しかし、人材派遣会社と派遣労働者間の雇用契約によって、派遣先が決定するまでの給与や社会保険などの福利厚生を保証する必要があります。

もう一つの「紹介予定派遣」は直接雇用を前提とした方法です。

最長6ヶ月間の派遣期間終了後、企業と派遣社員双方の合意が得られた場合に派遣先企業と直接雇用契約を結ぶことができます。

直接雇用契約を結んだ場合、雇用主は人材派遣会社から派遣先企業に変わります。

なお、後々のトラブルを避けるため、あらかじめ収入や待遇など雇用条件の提示が必要です。

人材派遣の注意点・禁止事項・義務

人材派遣には、「3年の期間制限」と「同一労働同一賃金の徹底」といった2つの注意点があります。

有期雇用契約を結ぶ場合、派遣先企業の同一事業所(職場)で働くには原則3年の制限があります。期間には個人単位と事業所単位があり、どちらも原則3年です。

ただし、以下に該当する場合は例外として扱われ3年制限は適用されません。

- 無期雇用で契約締結している

- 有期プロジェクトに従事する

- 日数限定の業務に従事する

- 出産・育児・介護休暇を取得する人の代替で従事する

- 60歳以上

派遣労働者本人の希望により3年の制限を超えて働くことも可能ですが、部署の異動、職場への直接雇用や無期雇用の契約締結が必要です。

また、派遣先企業の労働組合から意見を聴いたうえであれば、期間を延長できます。

なお、給与・待遇面で正社員と派遣社員に不公平を生じさせないために、同一労働同一賃金の徹底が必要で、派遣社員は雇用保険対象であることから雇用管理も必要です。

昨今は働き方が多様化しているため、正社員と派遣社員の待遇格差を改善させることで働きがいを向上させられますし、派遣労働者本人のキャリアアップにもつながります。

労働者派遣法では、以下の業務への派遣が禁止事項になっています。

- 港湾運送業務

- 建設業務

- 警備業務

- 病院や医療関連施設における医療関連業務

- 人事労務管理関係のうち、派遣先において団体交渉又は労働基準法に規定する協定締結などのための、労使協議の際に使用者側の直接当事者としておこなう業務

- 士(弁護士や司法書士など)の業務

また、上記の派遣禁止業務以外に、労働者派遣法によって以下の行為も禁止されています。

- 面接・面談を実施して派遣社員の受け入れ

- 二重派遣

- 日雇い派遣(例外あり)

- 離職した労働者の1年以内の受け入れ(例外あり)

上記に加え、先ほど解説した3年の期間制限を超えた受け入れも原則禁止です。

なお、契約を締結するうえで、派遣会社は派遣社員に対して以下の内容を記載して明示する義務があります。

| 労働条件 | 就業条件 |

| ・雇用契約期間

・就業場所や業務内容 ・始業/終業時間 ・時間外労働の有無 ・更新上限の有無と内容 など |

・業務内容

・派遣期間 ・就業場所 ・指揮命令者 ・就業日/時間 ・苦情の処理の申し出先 など |

労働条件や就業条件を明示する目的は派遣社員と派遣会社の間で認識の不一致を防ぐためで、雇用形態による待遇の不公平をなくす目的もあります。

理由は、派遣社員・人材派遣会社・事業所(職場)の三者で成り立っていることから、賃金や業務内容に関するトラブルが起こりやすいからです。

このように、人材派遣は派遣法の適用を受けています。

派遣法でよく聞く「3年ルール」や「同一労働同一賃金」については

の記事で詳しく解説していますので、ぜひご一読ください。

どんなエンジニアやスキルを持った人材が派遣される?

IT人材を派遣で受け入れようとしているものの、「どんなエンジニアが派遣されるの?」と不安を抱いている企業さまもいらっしゃるのではないでしょうか?

結論から言うと、人材派遣会社からは即戦力となるエンジニアやITスキルが高い人材が派遣されます。

例えば、システム開発、インフラ構築、セキュリティ対策など、企業のニーズに応じた専門スキルを持つエンジニアです。

職種ごとで求められる主なスキルを一覧にしてみました。

| 主な職種 | 求められる主なスキル |

| プログラマー | ・プログラミングスキル

・デバッグスキル ・情報収集力 |

| システムエンジニア | ・プログラミングスキル

・ヒアリング能力 ・問題解決 |

| ネットワークエンジニア | ・プログラミングスキル

・ネットワーク設計スキル ・ネットワーク構築スキル |

| データベースエンジニア | ・設計/開発

・管理 ・運用/保守 |

最近は、ITパスポートや基本情報技術者の資格を保有しているエンジニアも多いです。

ITパスポートはITの基礎を広く学べ、基本情報技術者はプログラミングやアルゴリズムなどの実践的な知識を証明できるため、専門性が求められる場面で役立ちます。

職種により必要なスキルが異なるため、人材派遣会社からエンジニア(候補者)を提案される際は、スキルシートなどで情報を確認しましょう。

IT人材派遣の仕組みやメリット・デメリットのまとめ

IT人材不足による企業に及ぼす影響や、人材派遣の仕組み・メリットなどを解説しました。

IT人材は日本に限らず世界的に不足しているため、企業間での人材争奪戦は今後激化していきます。人材不足の対策として自社採用も効果的ですが時間やコストを要するため、優秀なスキルを持つ人材を早期に確保できる人材派遣の活用を検討すると良いでしょう。

- スピード性:最短即日でアサインが可能

- 専門性:必要なスキルや経験を持った人材をピンポイントで確保できる

- 柔軟性:契約期間を柔軟に定められる

人材派遣を活用するメリットは上記3つです。

社内リソースとして定着率が低いといったデメリットもありますが、スキルやノウハウを借りれられる、直接雇用にもつながる、など上記以外にもメリットが多々あります。

人材派遣の活用は人材不足解消だけでなく企業の成長にもつながります。人材不足が深刻化する前に人材派遣の活用を検討し、他社との競争力を高める準備を進めておきましょう。

IT人材不足にお悩みの企業さまは「キャル株式会社」にお任せください!

トータルアウトソーシングで、お客さまのニーズに柔軟にお応えできることがキャルの強みです。

- すぐにでも参画してくれるエンジニアが欲しい

- 人材派遣を利用したいが単価を抑えたい

- 大規模プロジェクト推進のため、大人数を派遣してほしい

- 1週間だけの短期プロジェクトをお任せしたい

などなど、当社では多くの企業さまのお悩みを解決してきました。

また、当社にて受託開発を請け負うことも可能です。

人材獲得競争が激化している昨今、変化する人材ニーズに柔軟にお応えし、すべての企業さまの事業を推進すべく、人的資源の面からサポートして参ります。

\人材不足でお困りならご相談ください/

キャルの人材紹介サービスを見る