みなさまこんにちは、キャル株式会社のけんけん(@cal_public)です。

今回は、派遣社員によくある疑問の一つ、直接雇用についてお話しします。

「派遣社員の直接雇用を検討すべきか」を、人事と求職者の双方の立場から整理します。

結論として、派遣社員の直接雇用は法律上認められる選択肢であり(契約途中の切り替え時は条項確認などの留意が必要です)、国の施策も派遣社員の直接雇用(正社員化・処遇改善)を後押ししています。

企業にとっては採用コストの最適化と定着の改善につながり、求職者にとっては雇用の安定とキャリア形成が前進します。まずは全体像を押さえ、本記事で示す合法性・手続き・費用・交渉要点を順に確認していきましょう。

「派遣 直接雇用」を検討する場面が増えていますが、背景には、採用難の長期化、オンボーディングの効率化ニーズ、そして制度面での後押しがあります。

結論から言うと、派遣契約の満了後に派遣から直接雇用へ切り替えることは合法であり、適正な手続きと合意形成を踏めば、企業と求職者の双方に実利が生まれます(契約途中での切り替えは契約条項の確認が前提になります)。

本記事は、派遣から直接雇用の合法性・流れ・費用・交渉ポイントを実務目線で整理し、成功率を上げるテンプレートまで提供します。

今「派遣社員の直接雇用」を検討する理由

まず全体像を解説します。

「派遣社員の直接雇用」は、派遣期間中に現場適合や業務再現性が確認できている人材を、ミスマッチの少ない形で採用へつなげられる選択肢です。

企業側には採用コストの最適化や暗黙知の社内蓄積といった効果があり、求職者側には雇用安定や処遇改善といったリターンが見込めます。

あわせて、国の施策が正社員化や賃金改善に向けた取り組みを後押ししており、派遣から直接雇用の意思決定を後押しする環境が整っています。

企業視点:人材定着・採用コスト最適化、スキルの社内蓄積

企業にとっての派遣社員を直接雇用するときの主眼は、見極め済み人材の早期戦力化です。

派遣就業の期間で、コミュニケーションの相性・業務品質・学習速度が把握できているため、採用の確度が上がります。また、新規採用の母集団形成や序盤の選考・見極めにかかる時間も短縮でき、結果として採用コストの最適化にもつながるでしょう。

契約により切替手数料(紹介料)が発生する場合もありますが、内定までのスピードとオンボーディングの継続性を考慮すれば投資効果を見込めます。

さらに、OJTの継続で業務の標準化が進み、ノウハウの社内蓄積が進む点も大きな利点です。該当する制度(例:キャリアアップ助成金)を満たすなら、費用対効果の押し上げにもつながります。

要点:派遣社員の直接雇用は、採用の確度、教育の継続性、暗黙知の固定化を同時に実現します。契約条項に基づく費用を把握しつつ、定着率・生産性・立ち上がり時間のKPIで投資効果を測定しましょう。

求職者視点:継続就業・処遇改善・キャリア形成

求職者にとって派遣社員から直接雇用に切り替える価値は、雇用の安定と処遇改善にあります。

派遣先での実務経験を前提に転換できるので、入社直後から立ち上がりが速いという利点があり、評価基準や期待値を事前にすり合わせやすいです。

直接雇用の形態は正社員に限られず、契約社員・パートなどの直接雇用も含み得るため、働き方の希望に合わせて選択肢を設計できます。制度面でも、正社員化や賃金改善の促進を意図した施策があり、派遣社員から直接雇用の意思決定を支える環境が整ってきているのです。

ヒント:派遣社員から直接雇用に切り替える際の面談では、派遣就業中の数値実績(前→後)と再現手順を1枚で提示すると合意形成が速くなります。

本記事で得られること(合法性/流れ/費用/交渉ポイント/社内手続きテンプレ)

この後のセクションで、派遣から直接雇用に切り替える際の、実務に必要な情報を体系的に解説します。

- 合法性:派遣契約満了後の直接雇用は合法で、契約途中の切り替えは契約条項と当事者合意の確認が前提になることを解説します。

- 流れ:事前準備→打診・条件提示→最終合意→雇用契約・入社手続きのフローを、企業・求職者のToDoに分解してチェックできます。

- 費用:契約により発生し得る切替手数料(紹介料)の考え方と、社内稟議のポイントを整理します。

- 交渉ポイント:評価指標・等級・賃金テーブル・試用期間など、派遣から直接雇用で確定すべき項目をチェックリストで提示します。

- 手続きテンプレ:人事向けに打診メール文面/条件提示フォーマット/内定通知の雛形、求職者向けに確認リストを付録として用意します。

- 制度の前提:雇用努力義務・雇用安定措置・募集情報の提供義務など、直接雇用の判断に影響する制度面の前提も簡潔に整理します。

次章では「派遣 直接雇用は違法か:法的な位置づけと基本ルール」に進み、コンプライアンスを外さないために必要な線引きを、条項の読み方と同意の取り方から具体化します。

派遣社員の直接雇用は違法か:法的な位置づけと基本ルール

まず結論を整理すると、派遣社員を直接雇用することは違法ではありません。

派遣契約の満了後に派遣から直接雇用へ切り替えることは、法令上認められているのです。一方で、契約期間の途中で派遣から直接雇用に移行する場合は、契約条項・当事者(派遣元・派遣先・派遣社員)の合意形成と手続きが前提になります。

実務では、期間・守秘義務・競業避止・費用(切替手数料の有無)など、契約で定めている事項の確認を最初におこないます。

派遣契約満了後の直接雇用は合法であること

- 派遣契約が満了した後に、直接雇用(正社員・契約社員・パートなどを含む)へ移行することは、合法な選択肢として整理されています。

- 派遣から直接雇用の可否は「法令」だけで決まるのではなく、現行の個別契約の内容に依存します。満了後であっても、秘密保持・競業避止などの条項が適用されることがあるため、切替前に書面で確認してください。

実務ポイント:満了月の1〜2ヶ月前に、派遣から直接雇用の可能性を派遣元経由で打診し、契約・社内稟議・入社準備のリードタイムを確保します。

契約期間途中の切り替えに伴う留意点(契約条項の確認、当事者合意の要件)

- 当事者合意が前提:派遣から直接雇用への切り替えは、派遣先・派遣元・派遣社員の三者合意が必要になります。一方的な引き抜きや契約無視はリスクが高く、トラブルの原因になります。

- 契約条項の確認:多くの契約では、契約途中の直接雇用化に関する条項(可否、通知手順、違約・費用の扱いなど)を規定しています。ここを外すと、直接雇用への切り替えスケジュールが遅延します。

- 費用(切替手数料)の想定:契約により、派遣から直接雇用に切り替える際に紹介料/切替手数料が発生することがあります。支払い条件・算定基準・免除要件(一定期間の勤務月数で免除など)は自社契約を確認し、稟議資料に反映します。

実務ポイント:途中切り替えを検討する場合は、契約条項の写しと社内の決裁ラインを先に整えましょう。人事・現場・法務・経理が同じ前提で動くことで、派遣から直接雇用の判断から入社までの日程確定がスムーズになります。

派遣元・派遣先・派遣社員それぞれの同意と手続きの原則(秘密保持・就業条件の扱い)

- 三者同意の原則:派遣からの直接雇用は、派遣元→派遣先→派遣社員という情報と意思の流れを守ることで、利害調整が円滑になります。直接交渉を先行させると、契約逸脱や情報の齟齬が起きやすくなるため注意が必要です。

- 周知・情報提供:派遣先は、社員募集に関する情報提供や周知の運用を整備し、直接雇用を検討する際に情報非対称が生じないよう留意します。社内公募や求人票の整備は、コンプライアンスと公正さを担保します。

- 雇用安定措置の考え方:制度上の雇用努力義務・雇用安定措置の趣旨を理解し、派遣から直接雇用に伴う評価・処遇(等級・賃金テーブル・試用期間など)の透明性を確保します。

実務ポイント:派遣から直接雇用に切り替える際の社内説明資料には、募集要件(MUST/WANT)・評価指標・試用期間・就業条件を明記します。派遣社員側には、待遇一覧(基本給・手当・所定外労働・在宅可否・退職金・昇給)を求人票準拠で提示すると、合意形成が早まります。

このセクションの要点は、「派遣からの直接雇用は合法だが、契約と同意の道筋を外さないこと」です。

次章では、企業・求職者それぞれの義務とガイドラインを整理し、派遣から直接雇用を進める前提の整え方を解説します。

企業と派遣社員の義務・ガイドライン(派遣から直接雇用の前提)

この章では、派遣から直接雇用への切り替えを進める上で最低限押さえておくべき「制度上の前提」を、人事担当者と求職者双方の視点で整理します。

要点は

- 雇用努力義務/雇用安定措置

- 社員募集の情報提供義務

- コンプライアンス上の線引き

の三つです。

いずれも直接雇用の打診や合意に直結するため、実務で迷いやすい部分を先に共通認識にそろえてください。

雇用努力義務・雇用安定措置を理解して運用に落とす

制度は、派遣社員のキャリアアップと雇用安定を軸に設計されています。

派遣先・派遣元は、派遣から直接雇用の可能性を視野に入れつつ、雇用の安定に資する措置を講じる前提があります。

例えば、雇用努力義務や雇用安定措置の考え方が明示されており、これらは直接雇用に切り替える際の検討や打診の土台になります。企業側は社内の評価・等級・試用期間といった制度面も早めに整備し、求職者側は就業条件や希望の整理をおこない、三者(派遣先・派遣元・本人)で認識を合わせることが重要です。

実務ヒント:派遣から直接雇用への切り替えを見据えるなら、満了の1〜2ヶ月前に派遣元経由で意思確認を開始しましょう。評価面談で期待値(初月/90日後)を言語化し、直接雇用に向けた要件整備と日程感を共有すると合意が速くなります。

社員募集の情報提供義務を徹底して不公平感をなくす

制度上、派遣先には社員募集に関する情報提供義務があり、直接雇用への切り替えを検討する時に情報の非対称を生まないことが求められます。

運用では、社内公募や求人票の整備、選考フローの明文化をおこない、派遣から直接雇用に移行する候補者に対して、給与レンジ・等級・勤務地・所定外労働の扱いなどの要件を求人票準拠で開示してください。

求職者側も、開示された情報を基に待遇・評価・試用期間の確認リストを作成し、面談でギャップを解消してから合意に進みます。

実務ヒント:派遣から直接雇用の打診メール・条件提示文面をテンプレ化し、人事・現場・法務が同じフォーマットでやり取りをおこなうと、情報の齟齬を防げます。助成金の対象可否を確認するメモ欄を設けると、直接雇用へ切り替える際の稟議が通りやすくなります(例:キャリアアップ助成金)。

直接交渉の範囲と書面化ポイント(コンプライアンスの筋)

派遣から直接雇用への切り替えは合法ですが、契約途中での切り替えは特に契約条項と三者合意を外さない運びが必要です。

派遣先と派遣社員が個別に直接交渉を先行させると、既存の派遣契約に抵触するおそれがあるため、派遣元を通した正式手続きを原則にしましょう。

書面では、切替手数料(紹介料)の有無・算定、秘密保持/競業避止、入社日/試用期間、等級・賃金テーブルなどの核心要素を明示し、派遣から直接雇用の合意を確実に残します。

実務ヒント:合意前に社内稟議セット(条件提示書・役割定義書・評価指標・コスト試算)をひとまとめにします。契約で定められる途中切り替え時の取り扱い(通知手順や費用)を先に洗い出すと、直接雇用する際の決裁がスムーズに進みます。

【小まとめ(チェックリスト)】

- 雇用努力義務/雇用安定措置の趣旨を理解し、派遣から直接雇用への前提条件を三者で共有した

- 社員募集の情報提供義務に基づき、求人票準拠で要件を開示し、候補者の確認リストと突き合わせた

- 直接交渉は最小限にし、派遣元経由の正式手続きと書面化で筋を外さないように進めた

次章では、派遣から直接雇用のメリット(企業・求職者)を定量・定性の両面から整理し、費用(切替手数料・助成金)と合わせて投資判断に使える材料へ落とし込みます。

派遣から直接雇用のメリット(企業・求職者)

派遣からの直接雇用は、採用の確度と立ち上がり速度を同時に高めます。

企業は定着・生産性・採用コストの観点で効果を得やすく、求職者は雇用安定・処遇改善・キャリア形成で恩恵を受けやすいです。制度面の後押し(雇用安定の趣旨や各種助成)も追い風になるでしょう。

企業にとって派遣社員を直接雇用するメリット

1.ミスマッチの低減と定着率の向上

派遣期間に業務適合・行動特性・再現性を確認済みの人材を派遣社員から直接雇用へ切り替えることで、入社後のギャップを減らせます。結果として、早期離職の低減やOJTの継続性による生産性の底上げが期待できるでしょう。

2.採用コストと意思決定スピードの最適化

ゼロからの母集団形成・面接アレンジ・見極め工数に比べ、派遣社員の直接雇用は意思決定までのリードタイムが短くなります。契約により切替手数料(紹介料)が発生するケースはありますが、入社確度と立ち上がりの速さを加味すると、トータルのコスト最適化につながりやすくなります。

3.暗黙知の社内蓄積と標準化の前進

派遣時に作成した手順・チェックリスト・FAQを、直接雇用後も継続運用が可能です。これにより、業務標準の整備や教育トレーニングの省力化が進み、部門全体のスループット向上に寄与します。

追加の追い風:条件を満たす場合、キャリアアップ助成金などの制度活用が検討可能です。費用対効果の改善に直結します。

求職者にとって派遣から直接雇用に移行するメリット

1.雇用の安定と処遇の改善派遣

直接雇用は、正社員に限らず契約社員・パートなどの直接雇用を含む形で選択可能です。自分の希望に合わせて雇用形態を選びやすく、賃金や福利厚生の改善を実現しやすくなります。

2.立ち上がりの速さと評価基準の明確化

派遣先での実務を経験した上での直接雇用であれば、初期の習熟が早く、評価項目・期待値の共有がスムーズに進みます。評価制度(等級・試用期間・賃金テーブル)の確認が前提になるため、合意形成の透明性も高まるでしょう。

3.キャリア形成の一貫性派遣

直接雇用の転換によって、担当業務の連続性を保ちながら、役割拡大やスキルの深掘りを図れます。評価サイクルのもとで成果を積み上げやすく、昇給・昇格に向けた中期的なロードマップを描きやすくなるのです。

ひとことアドバイス:求職者は、派遣就業中に「前→後」の成果(処理時間短縮・品質向上など)を1枚に要約し、派遣から直接雇用に切り替える際の面談で提示しましょう。評価者の不確実性を下げ、条件交渉を前に進められます。

【小まとめ(メリットの活かし方)】

- 企業:派遣社員を直接雇用する際の稟議では、定着率・立ち上がり期間・採用コストの3指標で効果を説明しましょう。

- 求職者:派遣から直接雇用に切り替える際の面談では、数値実績と手順を1枚サマリで持ち込み、評価項目・等級・試用期間の確認を先におこないましょう。

次章では、派遣から直接雇用のデメリットとリスク管理を取り上げ、費用や運用負荷、制度上の線引きを踏まえた対策を整理します。

派遣から直接雇用のデメリットとリスク管理

派遣からの直接雇用は効果が大きい一方で、運用を誤るとコスト増・負担増・柔軟性の低下が起きます。

ここでは、代表的なデメリットを整理し、人事の実務で回避・低減できる具体策まで落とし込みます。

人材管理コストの増加:社会保険・福利厚生・教育費の発生

派遣から直接雇用に切り替えると、これまで派遣料金に内包されていた項目のうち、社会保険料(健保・厚年・雇用・労災)や福利厚生費、労務管理費、教育訓練費などを企業が自ら負担します。

費用の見える化と稟議の通し方を事前に設計しないと、想定外のコストとして扱われやすくなるので注意が必要です。

■対策(チェックリスト)

- 既存の派遣料金と比較して、直接雇用の総コスト(TC)を年額で試算(保険・福利厚生・採用/教育)

- 成果KPI(定着率・立ち上がり期間・AHT/生産性など)とセットで投資対効果(ROI)を稟議に添付

- 充足していない福利厚生は段階導入で運用(初年度は最低限→翌年度拡充)

労務管理の負担増:勤怠・安全衛生・評価運用の内製化

直接雇用後は、勤怠・休暇・健康管理・安全衛生・ハラスメント対応・評価/等級運用など、人事労務の実務を自社で回す必要があります。運用フローが未整備のまま切り替えると、現場と人事の間で運用ギャップが生じます。

■対策(標準化のすすめ)

- 就業規則・評価制度・試用期間運用の現場用1枚サマリを作成

- 入社前キット(入社手続き、ITアカウント、OJT計画、相談窓口)をテンプレ化

- 月次でKPIレビュー(欠勤・残業・評価フィードバック実施率)を設定

雇用の柔軟性低下と働き方の不満リスク

期間の定めや配置転換の柔軟性は、派遣から直接雇用への切り替えにより相対的に下がる場合があります。また、就業規則や評価サイクルが変わることで、本人側の働き方の変化への不満が生じるリスクもあるという点を頭に入れておきましょう。

■対策(期待値の事前すり合わせ)

- 求人票準拠で、等級・給与レンジ・評価サイクル・残業/在宅の扱いを事前開示

- 90日オンボーディング計画(到達ライン・OJT・メンター)を合意

- 異動・シフト変更の事前連絡ルールを明文化

契約条項・手数料の取り扱い(途中切り替え時の注意)

契約期間途中に派遣から直接雇用へ切り替える際は、三者合意に加えて契約条項(途中切り替え規定、通知手順、費用の扱いなど)の確認が前提になりになります。

条項を外すとスケジュール遅延やトラブルの原因になるので注意が必要です。満了後の切り替えは合法ですが、条項・当事者の合意に沿って進める体制を先に整えましょう。

■対策(実務)

- 契約写し(該当条項)・決裁ライン・稟議セット(条件提示書/役割定義/評価指標/コスト試算)を事前に準備

- 派遣元・現場・人事・法務で月次ステアリング(論点:時期、費用、競業避止、守秘)を実施

- 満了1〜2ヶ月前に派遣元経由で打診し、日程確定と業務引継ぎを段取り

代替策の比較:紹介予定派遣/期間社員/再委託

直接雇用に踏み切る前に、紹介予定派遣や期間社員、一部業務の再委託と比較し、目的(定着・コスト・スピード)に合う選択を検討します。

紹介予定派遣は見極め→直接雇用が前提のスキームであり、組織の運用成熟度によっては選択価値が高いです(費用・条項は契約依存)。

紹介予定派遣については「【2025年版】紹介予定派遣とは?通常の人材派遣との違いや仕組みや正社員化のコツをわかりやすく解説!紹介予定派遣のメリット・デメリットもあわせて解説!!」で詳しく解説しています。ぜひご参考になさってください。

【小まとめ(リスク最小化の3原則)】

- 総コストの年額化とKPIベースの稟議で投資対効果を可視化する。

- 人事労務の標準化(入社前キット/1枚サマリ/月次レビュー)で運用負担を平準化する。

- 契約条項・三者合意を起点に、満了前倒しの打診〜合意〜入社までの日程を派遣元経由で確定する。

次章では、直接雇用切り替えの全体フローに進み、人事と求職者のToDoチェックリストを提示します。

直接雇用切り替えの全体フロー(企業・求職者のToDo付き)

派遣からの直接雇用は、

- 事前準備

- 打診・条件提示

- 合意

- 雇用契約・入社手続き

の順で進めるとスムーズにまとまります。

各段階で契約条項(途中切り替え規定・通知手順・費用の扱い)と三者合意(派遣先・派遣元・本人)の筋を外さないことが最重要です。

1.事前準備(T–6〜T–4 週):前提の確認と社内合意形成

企業(人事)ToDo

- 契約条項の確認:途中切り替えの可否、通知手順、切替手数料(紹介料)の有無と算定。該当条項の写しを人事・現場・法務で共有します。

- 募集要件と評価軸の整備:雇用形態(正社員/契約社員/パート)、等級・賃金テーブル・試用期間、評価サイクルを求人票準拠で文書化します。

- 稟議セットの作成:総コスト(年額)試算、投資効果(定着率・立ち上がり期間など)の根拠、スケジュール案。

求職者ToDo

- 希望条件の可視化:就業場所・勤務時間・在宅可否・残業・等級/給与レンジの希望を優先度つきで整理します。

- 実績サマリ1枚:派遣就業中の「前→後」成果と再現手順(チェックリスト/FAQ)をA4で1枚にまとめます。

メモ:満了ベースであっても、派遣からの直接雇用は三者での情報整合が前提です。準備段階から派遣元経由の連絡線を設けましょう。

2.打診・条件提示(T–4〜T–2週):三者での期待値合わせ

企業(人事)ToDo

- 派遣元へ正式打診:候補者氏名、想定雇用形態、等級・給与レンジ・試用期間、入社希望日を明示した文面で依頼します。

- 条件提示(ドラフト):求人票フォーマットに準拠し、勤務時間・残業・在宅・勤務地、評価サイクル、福利厚生を列挙します。

- 費用の社内整理:切替手数料の要否・金額・支払時期を契約に照らして確定し、稟議に反映しましょう。

求職者ToDo

- 条件確認:提示内容を求人票項目で照合(等級/給与レンジ/試用期間/所定外労働/在宅可否)。

- 面談準備:実績サマリ(1枚)に基づき、90日オンボーディングの目標を言語化(品質・スピードの指標)。

テンプレ|打診メール(派遣先企業→派遣元)

件名:派遣社員から直接雇用への打診(候補:氏名)

本文:

- 候補者:氏名(配属部署・担当業務)

- 想定雇用形態/等級・給与レンジ/試用期間

- 勤務条件(時間・残業・在宅・勤務地)

- 入社希望時期/想定スケジュール

- 契約条項の確認事項(途中切り替え時の手続き・費用など)

上記につき、貴社手続きの流れと必要書類を共有いただけますと幸いです。

3.合意形成(T–2〜T–1週):三者合意と書面化

企業(人事)ToDo

- 三者合意の確定:派遣元・本人との最終条件合意を取得し、議事メモを残します(等級・給与・試用・入社日)。

- 書面化:内定通知ドラフト、雇用契約書(雇用形態・等級・賃金・所定外労働の扱い・就業場所・就業規則の適用・試用期間・退職関連)、守秘/競業条項を整備します。

求職者ToDo

- 確認リストで照合:福利厚生(保険・通勤・在宅手当)、評価制度(考課タイミング)、就業規則の確認。不明点は派遣元経由で質問します。

注意:途中切り替えの場合は、契約の通知手順・費用の扱いを条項通りに運用します。直接雇用への近道を狙って直接交渉を先行させると、契約逸脱リスクが高まるので気をつけましょう。

4.契約・入社手続き(T–1週〜入社当日):オンボーディングの実装

企業(人事)ToDo

- 内定通知→雇用契約:電子契約含む。入社日・試用期間の起算、誓約書(守秘・情報セキュリティ)を同封。

- 入社前キット:アカウント発行(メール・SSO・権限)、端末・ソフトウェア、OJT計画(初月/90日)、相談窓口の案内。

- 稟議・支払:切替手数料がある場合は発注・計上・支払手続き。

求職者ToDo

- 入社書類:雇用契約・身上書・マイナンバー・口座・扶養・年金/保険関係。

- 業務準備:既存手順書・FAQの持ち込み可否を確認し、初月KPI(品質・スピード)を自分の言葉で準備。

タイムライン例(満了ベース/週単位)

- T–6〜–4:契約条項・費用確認/募集要件整備/稟議ドラフト作成。

- T–4〜–2:派遣元へ打診→条件提示ドラフト→候補者確認→修正。

- T–2〜–1:三者合意→内定通知ドラフト→契約書準備。

- T–1〜当日:契約締結→入社前キット→アカウント発行→初日OJT開始。

すぐ使えるチェックリスト(抜粋)

■企業向け

- 契約:途中切り替え条項/通知手順/切替手数料の有無を確認した。

- 条件:等級・給与レンジ・試用・在宅/残業・評価サイクルを求人票準拠で明記した。

- 体制:入社前キット(アカウント・端末)と90日OJT計画を整えた。

■求職者向け

- 条件:提示内容を確認リストで照合し、不明点は派遣元経由で質問した。

- 実績:前→後の成果と再現手順を1枚にまとめて提示準備をした。

- 手続:入社書類と初日持参物(身分証・通帳写しなど)を確認した。

次章では、「費用・契約・条項のポイント(人事が最初に押さえる)」に進み、切替手数料の考え方や稟議の通し方、就業規則や評価制度の書面化の勘所を具体的に解説します。

費用・契約・条項のポイント(人事が最初に押さえる)

派遣社員を直接雇用に切り替える際の稟議を社内で通すとき、人事が最初に押さえるべき論点は以下の3点です。

- 費用(切替手数料)

- 契約条項(守秘・競業・通知手順)

- 雇用条件の書面化(等級・賃金・試用・評価)

ここを先に文書+稟議に落としておくことで、直接雇用することの意思決定と入社準備がスムーズに流れます。

1)直接雇用切り替え時の「紹介料(切替手数料)」の捉え方と社内稟議

- 契約依存:派遣から直接雇用に伴う紹介料/切替手数料の有無・算定方法・支払時期は自社の個別契約で規定されます。まず該当条項を抜き出して稟議資料に添付します。

- 年額で比較:派遣料金と直接雇用の総コスト(TC)を年額で並べ、定着率・立ち上がり期間(オンボーディングの短縮)を根拠に投資対効果を示します。

- 満了/途中の違い:満了ベースの派遣から直接雇用への切り替えは合法ですが、途中切り替えは契約条項と三者合意が前提です。ここを外すと支払条件やスケジュールで齟齬が生じます。

稟議テンプレ(抜粋)

- 論点:候補者/切替時期/雇用形態(正社員・契約社員・パート)/等級・給与レンジ・試用/勤務地・在宅/評価サイクル

- 費用:切替手数料の要否・金額・算定式、直接雇用TC(年額)、派遣継続との差分

- 効果:定着率目標・立ち上がり期間短縮・部門KPI(AHT/品質など)への寄与

- 代替比較:紹介予定派遣・期間社員・再委託(目的との適合)

2)競業避止・守秘義務・再就職規定の整理(契約条項の筋)

- 守秘・競業:派遣から直接雇用の切り替え前後で秘密保持・競業避止の条項がどう効くかを契約原本で確認します。特に途中切り替えでは通知手順・禁止期間・対象行為の定義を先に読み解きます。

- 通知手順の遵守:派遣先と候補者だけで先行交渉を進めず、派遣元経由の公式フローに載せます。議事メモで三者合意の経緯を残し、派遣社員を直接雇用に切り替える際の転換点を明文化します。

- 書面ひな形:条件提示書・内定通知・雇用契約書に守秘/競業条項、就業規則適用、試用期間の扱いを記載します。

■チェック項目

- 途中切り替え条項(可否・違約・手数料・通知手順)を特定した

- 守秘・競業の対象・期間・範囲を契約で確認した

- 三者合意の議事メモと通知記録を残した(派遣元経由)

3)試用期間/等級・賃金テーブル/評価サイクルの明文化(求人票準拠)

- 求人票準拠での開示:派遣から直接雇用への切り替えでは、等級・賃金レンジ・試用期間・評価サイクルを求人票の項目立てで開示します。合意の透明性が上がり、後日の齟齬を防げます。

- 評価指標の先出し:初月・90日後の期待値(品質/スピードのKPI)を定義し、オンボーディング計画と紐づけます。直接雇用へ切り替え後の立ち上がりを可視化できます。

- 就業条件の網羅:勤務時間・残業・在宅可否・勤務地・休日・各種手当・退職関連の就業規則適用範囲を明記します。

条件提示フォーマット(要素例)

- 雇用形態/等級・賃金テーブル/試用期間(評価方法・短縮/延長の規定)

- 勤務地・在宅ルール/所定外労働の取扱い/評価サイクル(半期・四半期)

- 初月KPI・90日オンボーディング計画(担当範囲・OJT体制・到達ライン)

【小まとめ(人事の即応セット)】

- 資料束:契約該当条項(途中切り替え・費用・守秘/競業)/条件提示書/内定通知/雇用契約書/稟議書

- 数字:直接雇用TC(年額)、切替手数料、定着・立ち上がりの効果見込み

- 運用:派遣元経由の三者合意、求人票準拠の開示と書面化で「派遣 直接雇用」の筋を外さない

次章では、「事例で学ぶ「派遣 直接雇用」成功パターン」に進み、バックオフィス/ITサポート/コールセンターの3ケースで、切り替え後に定着と生産性を伸ばした具体策を解説します。

事例で学ぶ「派遣 直接雇用」成功パターン

「派遣 直接雇用」の成果は、導入の仕方と運用設計で大きく変わります。

ここではバックオフィス、ITサポート、コールセンターの3ケースで、切り替え前後のKPI・90日オンボーディング・書面テンプレ活用までを具体化します。

いずれも、三者合意を守りながら求人票準拠の条件提示と評価指標の先出しを徹底したことで、定着と生産性を同時に伸ばしたパターンです。

事例A:バックオフィス│生産性向上と定着率改善

背景

- 派遣時の主業務:受発注、請求処理、月次締め、社内問い合わせ対応。

- 課題:担当者ごとに処理手順がばらつき、締め処理の遅延と不備率の変動が発生。

派遣から直接雇用の設計

- 条件提示:等級・給与レンジ・試用3ヶ月、評価KPI=不備率・締め所要時間・問い合わせ一次解決率。

- 90日計画:

- 0–30日:既存手順の棚卸し→チェックリスト化(版管理)。

- 31–60日:XLOOKUP+フィルターで集計手順を標準化、月次締め手順の工数計測を開始。

- 61–90日:ボトルネック工程の改善(並列処理・入力規則)を実装、引継ぎ用ミニマニュアルを完成。

KPI(前→後)

- 月次締め平均所要:25分/案件→12分/案件

- 伝票不備率:2.1%→0.6%

- 一次回答率(社内問い合わせ):78%→92%

成功ポイント

- 派遣から直接雇用の内定通知に90日KPIと到達ラインを記載して合意。

- 書面テンプレ(条件提示書/役割定義/評価表)を求人票フォーマットに合わせて運用。

人事の持ち帰り

- 稟議は直接雇用TC(年額)×定着率×締め短縮効果で示すと通りやすい。

求職者の持ち帰り

- 職務経歴は「派遣元→派遣先→職務→成果(数字)」の4行で要約し、前→後を面談で再現して説明する。

事例B:ITサポート│運用標準化と教育コスト抑制

背景

- 派遣時の主業務:アカウント発行、端末キッティング、一次切り分け、チケット起票・更新。

- 課題:問い合わせの属人化により対応時間が長い/FAQが更新されない。

派遣から直接雇用の設計

- 条件提示:雇用形態(正社員/契約社員)、評価KPI=一次切り分け到達率・平均対応時間・チケット滞留。

- 90日計画:

- 0–30日:チケットテンプレ(事象/再現手順/期待動作/暫定回避/恒久対策)を導入。

- 31–60日:セットアップ20項目チェックリストで漏れゼロ運用、FAQの週次更新を定例化。

- 61–90日:上位5カテゴリのテンプレ回答+スクリプト整備、オンボード手順の動画化。

KPI(前→後)

- 平均対応時間:22分→13分

- 一次切り分け到達率:72%→91%

- チケット滞留>48h:18%→6%

成功ポイント

- 直接雇用後も、派遣期間中に作ったFAQ/テンプレ/チェックリストをそのままナレッジ資産として継続利用。

- 教育は1対多数(動画・手順書)に切り替え、OJTの負荷を平準化。

人事の持ち帰り

- 稟議ではオンボーディング短縮(TTV:Time to Value)を主要効果として記載する。

求職者の持ち帰り

- 面談では通話1分の一次切り分けを口頭でデモできると、派遣から直接雇用の確度が上がる。

事例C:コールセンター│品質指標(AHT・CS)改善と直接雇用化

背景

- 派遣時の主業務:受電・折返し・一次回答、クレーム一次受け、エスカレーション。

- 課題:AHT(平均処理時間)とCS(顧客満足)のばらつき、属人スクリプトで品質が安定しない。

派遣から直接雇用の設計

- 条件提示:評価KPI=AHT・一次解決率・SVエスカ比率・CS。

- 90日計画:

- 0–30日:トークスクリプトの標準版を作成、NGワード・許容表現を一覧に。

- 31–60日:ユースケース別マクロスクリプト(請求・解約・技術)を整備、後処理コードの統一。

- 61–90日:Qualityモニタリング(週次)→個別フィードバック→CS要因分解のミニレポート化。

KPI(前→後)

- AHT:7:20→5:40

- 一次解決率:68%→86%

- CS(5段階):3.8→4.4

- SVエスカ率:14%→7%

成功ポイント

- 直接雇用内定通知にCS・AHTの狙い値を記載、評価サイクル(四半期)と連動。

- SV/QAチームと週次レビューを固定し、再発防止票で学習ループを回す。

人事の持ち帰り

- 「AHT短縮=席数の疑似増設」として、派遣から直接雇用の費用対効果を説明すると納得を得やすい。

求職者の持ち帰り

- 履歴書の実績は件数・率・時間を必ず1つ以上入れる(例:一次解決率+18pt、AHT–1:40)。面談ではスクリプト更新の仕組みまで言及する。

横串サマリ(3事例に共通する勝ち筋)

1.KPIの先出し

派遣から直接雇用の条件提示段階で初月・90日の到達ラインを合意し、入社後の評価をブレさせない。

2.ナレッジ資産の継続利用

派遣期間中に作った手順・FAQ・テンプレを直接雇用後も横展開し、教育コストを恒常的に下げる。

3.書面テンプレ×週次レビュー

内定通知・役割定義・評価表を求人票準拠で整え、週次のKPIレビューで運用を絞る。

次章では、「求職者向け:派遣から直接雇用を勝ち取る動き方」に進み、派遣から直接雇用の面談で評価者の不確実性を下げる「1枚サマリ」「逆質問」「交渉の順番」を提示します。

求職者向け:派遣から直接雇用を勝ち取る動き方

派遣から直接雇用に切り替える際の面談では、評価者の不確実性を数値と手順で下げることが最重要です。

ここでは、準備→当日→合意の3局面で、1枚サマリ/逆質問/確認リストを使って合格率を高める実務フローを提示します。制度面の前提(満了後の切り替えは合法、途中切り替えは三者合意と契約条項の順守)も踏まえて進めていきましょう。

1)準備:1枚サマリと90日プランで派遣から直接雇用への切り替えを見据える

A4の1枚サマリ(面談に持参/事前共有推奨)

- 前→後の実績:処理時間、品質、一次解決率などを数字で1~3本。

- 再現手順:チェックリスト/FAQ/テンプレの運用イメージ(誰でも使える形)。

- 90日オンボーディング:初月の品質基準、60日目のスループット、90日目の横展開。

→ 派遣期間中に作ったナレッジ資産を直接雇用後も活かせることを示します。

想定問答10本(音読)

- 経験の深掘り/未経験領域の学習計画/残業・在宅の可否/開始時期、いずれも結論→根拠→運用で答える型を練習します。

条件の棚卸し

- 等級・給与レンジ・試用期間・評価サイクル・在宅比率・所定外労働を求人票準拠の項目で整理し、優先度をつけます。

2)当日:逆質問で期待値合わせを先に終わらせる(派遣から直接雇用時の肝)

逆質問テンプレ(3本)

- 「初月の期待値と90日の到達ラインを伺えますか。品質とスピードの評価指標を事前に合わせたいです。」

- 「評価サイクル(四半期/半期)と試用期間の評価方法を教えてください。派遣から直接雇用後の改善テーマを揃えたいです。」

- 「在宅/出社の比率や繁忙期の残業見込み、事前連絡ルールを確認したいです。」

→これらは社員募集の情報提供義務で開示されるべき内容と整合し、直接雇用の合意形成を速めます。

回答の型(面談全般)

- 「結論→根拠(数字)→再現手順→リスク時の連絡ルール」。派遣からの直接雇用では辞めなさそうか・伸びるかが重視されるため、運用と連絡まで言い切ります。

3)合意:派遣から直接雇用に切り替える際の条件確認は求人票フォーマットでおこなう

確認リスト(抜粋)

- 雇用形態/等級/給与レンジ/試用期間(短縮・延長の条件を含む)

- 勤務時間・所定外労働の扱い・在宅可否・勤務地

- 評価サイクル(半期・四半期)と評価指標

- 福利厚生(各種手当/通勤/在宅/退職金など)

→上記は求人票の項目立てで整理し、派遣元経由で最終照合します。途中切り替えの場合は契約条項(通知・費用・守秘/競業)の運用を必ず確認しましょう。

押さえる順番(交渉の作法)

- 仕事内容・評価指標(KPIと到達ライン)

- 等級・給与レンジ・試用の評価方法

- 働き方(在宅/残業/勤務地)と連絡ルール

→派遣からの直接雇用では、直接交渉は最小限にし、三者合意の筋を外さない運びにします。

保留・断り方(トラブルを避ける文例)

- 「ご提示の等級と評価サイクルは理解しました。派遣元経由で確認の上、○日(日時)までに回答いたします。」

- 「現行契約の条項(途中切り替えの手続き・費用)に沿う必要があるため、派遣元へ正式に打診いただけますと助かります。」

→派遣から直接雇用の合意は、派遣元→派遣先→本人の流れを守ると安全です。

■この章のチェックリスト

- A4の1枚サマリ(前→後の数字/再現手順/90日プラン)を用意して、派遣から直接雇用へ切り替える際の面談に持参した。

- 逆質問3本で期待値を先に合わせ、求人票準拠で条件確認をおこなった。

- 派遣元経由で三者合意・書面化を進め、途中切り替え時は契約条項の運用を確認した。

次章では、よくある誤解とFAQに進み、「派遣からの直接雇用は正社員だけなのか」「契約途中でも可能か」「助成金は活用できるか」など、判断を迷わせる論点を端的に整理します。

よくある誤解とFAQ(企業・求職者)

派遣からの直接雇用をめぐる典型的な誤解を、判断に使える実務回答で整理します。

結論のみで終わらせず、どの段階で何を確認すべきかまで示していますので参考にしてください。

Q1.派遣からの直接雇用は正社員だけなのか?

A.正社員に限らず、契約社員・パートなどの直接雇用へ切り替えるケースもあります。

切り替え形態は求人票の要件設計と三者合意で決まり、雇用形態ごとに等級・給与レンジ・試用期間を求人票準拠で開示しましょう。

Q2.契約途中の切り替えは可能か?

A.可能な場合がありますが、契約条項と三者合意が必要です。

通知手順・費用(切替手数料)・守秘/競業の取り扱いを契約原本で確認し、派遣元経由で正式に進めましょう。満了後の切り替えは一般的に合法ですが、途中切り替えは条項次第で運用が異なります。

Q3.直接交渉を先に進めても問題にならないのか?

A.原則として派遣元経由で手続きをおこなう必要があります。

派遣先と候補者の個別直接交渉を先行させると、既存契約の逸脱や情報齟齬のリスクが高まりますので、合意形成は三者の議事記録を残す運用が安全です。

Q4.切替手数料(紹介料)は必ず発生するのか?

A.契約に依存します。

発生の有無・算定式・免除条件・支払時期は自社の個別契約で定められています。満了・途中の違いで取り扱いが変わることがあるため、稟議資料に条項の写しと年額の総コスト比較(TC)を添付しましょう。

Q5.助成金は活用できるのか?

A.要件に合致する場合、キャリアアップ助成金などを活用できる可能性があります。

雇用形態の変更や処遇改善の要件確認を人事・労務で先にチェックし、稟議テンプレに判定欄を設けると意思決定が速くなります。

Q6.合意前に整えるべき開示項目は何か?

A.求人票準拠で、等級・賃金レンジ・試用期間・評価サイクル・勤務時間・所定外労働の扱い・在宅可否・勤務地・福利厚生を明示しましょう。

初月/90日の期待KPIを先出しすると、入社後のギャップを抑えられます。

Q7.「派遣からの直接雇用」は違法にならないのか?

A.違法ではありません。特に満了後の切り替えは一般的に合法です。

途中切り替えは契約条項の順守と三者合意が前提になるため、法務・人事・現場で同じ理解を持った上で進めましょう。

運用ヒント(共通)

- 求人票フォーマットでの開示と三者合意の書面化を先に固めると、判断・稟議・入社準備が直列で進みます。

- 稟議は総コスト(年額)×定着率×立ち上がり期間で効果を数値化し、代替スキーム(紹介予定派遣・期間社員)と比較してください。

最後に、ひな形・テンプレ集(ダウンロード想定)をご紹介し、打診メール文面、条件提示フォーマット、内定通知テンプレ、求職者向け確認リストをまとめます。

まとめ:派遣からの直接雇用を成功させる3原則

派遣からの直接雇用は、満了後に筋を踏めば合法であり、定着・生産性・採用効率の面で高い効果を見込めます。成功確度を最大化するカギは…

- 契約と合意の筋を外さないこと

- 条件と評価を求人票準拠で見える化すること

- KPIで投資対効果を測ること

の3点です。

成功の3原則(企業・求職者共通)

1.コンプライアンスの筋満了後の派遣

直接雇用は合法であり、途中切り替えは契約条項と三者合意の厳守を前提に進めます。直接交渉を先行させず、派遣元経由の公式フローで進めます。

2.情報のオープン化(求人票準拠)

等級・賃金レンジ・試用期間・評価サイクル・働き方を求人票の項目立てで開示・確認します。初月/90日の期待KPIを先に明文化し、齟齬を防ぎます。

3.数値で判断する運用

稟議では直接雇用TC(年額)×定着率×立ち上がり期間で投資対効果を示します。効果はAHT・一次解決率・不備率・工数など現場KPIでトラッキングします。

30日ローンチプラン(人事向け)

Day1–7|前提整備:契約の途中切り替え条項/費用(切替手数料)/通知手順を精査し、稟議ドラフトに添付します。求人票準拠の条件提示フォーマットと評価指標を作成します。

Day8–14|打診・提示:派遣元へ正式打診し、等級・給与レンジ・試用期間・働き方を提示します。派遣から直接雇用に切り替える候補者には初月・90日のKPIを共有します。

Day15–21|三者合意・書面化:議事メモで三者合意を確定し、内定通知→雇用契約まで書面を整えます。守秘・競業・就業規則の適用も明記します。

Day22–30|オンボーディング準備:入社前キット(アカウント・端末・権限)と90日OJT計画を配布し、週次KPIレビューの定例をセットします。

30日アクション(求職者向け)

Week1:派遣就業での前→後の数字(処理時間・品質・一次解決率など)をA4一枚に整理し、派遣から直接雇用に切り替える際の面談で提示できるよう準備します。

Week2:逆質問3本(初月/90日KPI、評価サイクル・試用評価、働き方の連絡ルール)を暗記し、求人票準拠の確認リストを作成します。

Week3–4:提示条件を派遣元経由で照合し、不明点を解消します。合意後に初月KPIと90日到達ラインを自分の言葉で再確認します。

失敗を避けるために注意すべき3つの落とし穴

- 直接交渉の先行:派遣先と派遣社員だけで進めると契約逸脱のリスクが上がります。派遣元経由の三者合意を原則にします。

- 条件の不透明さ:等級・試用・評価・残業/在宅などを曖昧にすると不満・離職に直結します。求人票準拠で開示・確認します。

- 効果測定の欠落:費用の議論だけだと反対意見に押されます。年額TCとKPIで派遣からの直接雇用による効果を定量化します。

【結論】

派遣からの直接雇用は、法律と契約の筋を守り、条件と評価を事前に数字で合わせる運用に切り替えるだけで、成功率と納得感が大きく上がります。

そのため、企業は稟議とオンボーディングを標準化し、求職者は一枚サマリと逆質問で評価者の不確実性を下げましょう。これらを実装できれば、派遣からの直接雇用は「採用の確度」と「立ち上がり速度」を同時に引き上げる現実解になります。

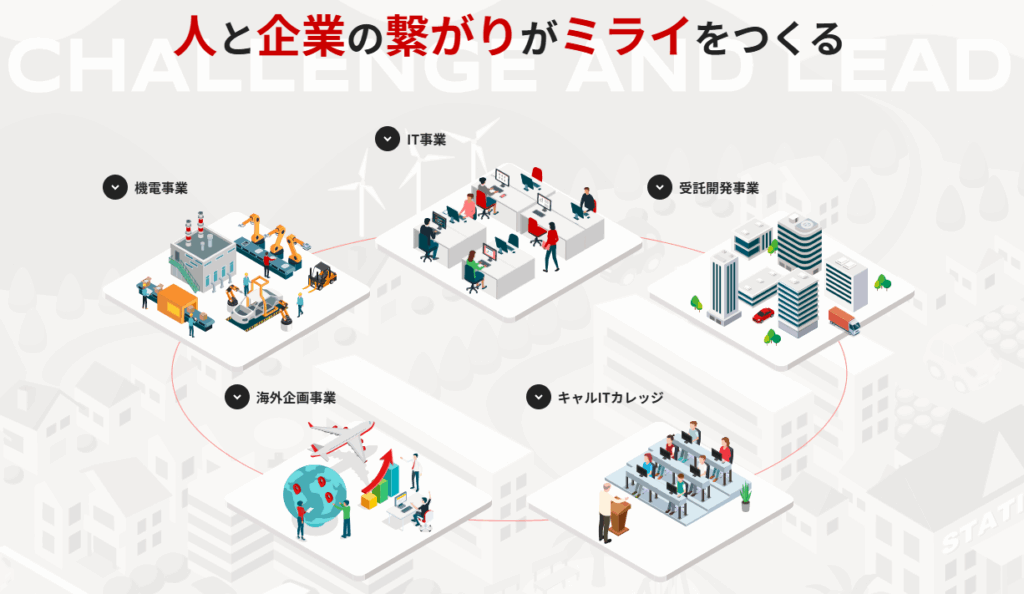

キャルはITエンジニアに特化した人材派遣会社です!

キャルはWeb/オープン系・汎用系・制御組込系・インフラ系と、ITエンジニアの派遣に特化した派遣会社です。

エンジニア数は2,800名(2025年10月時点)以上に上り、PM(プロジェクトマネージャー)やPL(プロジェクトリーダー)などを含め提案要員は常時100名を超えます。

また、国家資格を持つキャリアコンサルタントがフォローをおこなうなど、安心して就業していただくためのサポートも実施しています。

こんな企業さま…

- 人材派遣を利用したいが単価を抑えたい

- スキルが豊富で優秀なエンジニアを探している

- 1週間だけの短期プロジェクトをお任せしたい

こんな求職者の方…

- IT業界未経験だけど昔から「働いてみたい」と思っていた

- 新たな知識やスキルを身に付けながらさまざまな業務にチャレンジしたい

- 派遣スタッフでも安心できる職場で働きたい

▼お気軽にお問い合わせください!▼

人材不足でお困りの企業さま ⇒ キャルの人材紹介サービスを見る

IT業界で働きたい求職者の方 ⇒ キャルでITエンジニアに挑戦する